রক্তিম মজুমদার

১

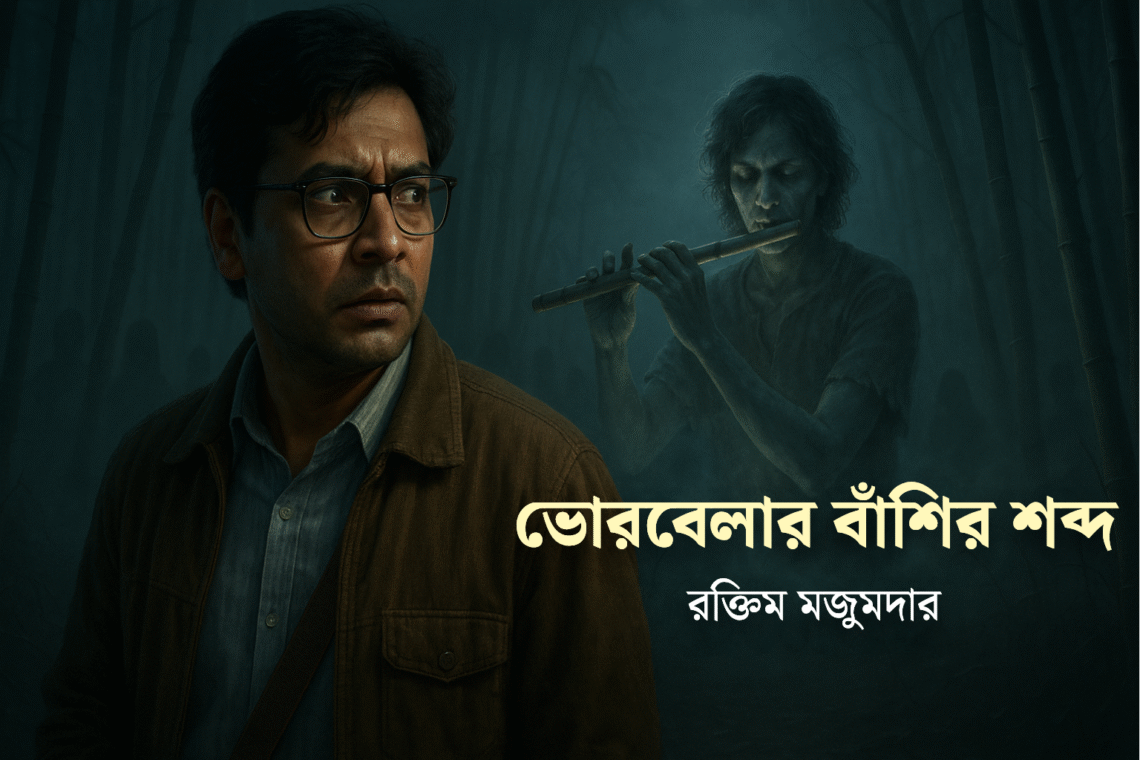

কান্নার মতো এক বিষণ্ণ বাঁশির সুর যখন প্রথম শোনা গেল, তখন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য ঘুম থেকে উঠছিলেন। আসলে ঘুম বলে কিছু ছিল না—অচেনা বিছানা, কাঠের জানালার কড়চড় আওয়াজ, আর পাশের ঘর থেকে আসা থালার টুংটাং সব মিলিয়ে তার ঘুম গভীর হতে পারেনি। তিনি চোখ মেলে দেখলেন চারপাশ অন্ধকারে ডুবে, কেবল সামনের দেয়ালে রাখা ঘড়ির কাঁটা থেমে নেই। ৩টা ১০ বাজে। তিনি জানালার কপাট খুলে চেয়ে দেখলেন—বাইরে নিঃস্তব্ধতা; না কুকুরের ঘেউ ঘেউ, না পাখির ডানার শব্দ। কুয়াশায় ঢাকা মাঠের ওপারে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে বাঁশির মায়াবী সুর। না, রবি ঠাকুরের মতো মন ভোলানো নয়; এই সুরে যেন কান্না আছে, ক্লান্তি আছে, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন বাতাসে মিশে আছে। কলকাতার বুকে এত বছর কাটিয়ে, এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম। অভিজিৎ ভাবলেন, হয়তো কোনও কৃষক খুব ভোরে মাঠে যায়, সে-ই বোধহয় এই বাঁশি বাজায়। আবার ভাবলেন, এত গভীর রাতে কেউ মাঠে যায়? কোথাও কিছু নড়ছে না, কেবল বাঁশির সুরটা আসছে একটানা। ঘরের দেওয়ালের একটা কোণে হঠাৎ খেয়াল করলেন—সেই টিনের চালা ভেদ করে আলো এসে পড়েছে ঠিক তার লেখার টেবিলের ওপর। এটাই হয়তো সেই অদ্ভুত গ্রামের প্রথম নম্র আমন্ত্রণ—বা কোনো অদৃশ্য অস্তিত্বের প্রথম সতর্কবার্তা।

এই গ্রামের নাম বাড়বাড়িয়া। পূর্ব মেদিনীপুরের একদম প্রান্তে, প্রায় মাইল খানেক দূরে রেললাইন আছে, কিন্তু সেখানে ট্রেন দাঁড়ায় না। বাজার বলতে একটাই—পাঁচবাজার ঘাট। মাটির রাস্তা, মাঝেমধ্যে বৃষ্টিতে গর্ত হয়ে যায়, তখন হাঁটতেই কষ্ট। তবে গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই যেটা চোখে পড়ে, তা হল আশ্চর্য নীরবতা। যেন শব্দকেও কেউ গ্রামে ঢুকতে দেয় না। এই নীরবতা প্রথমেই বিরক্ত করেছিল অভিজিৎকে। স্কুল থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল, নতুন পোস্টিং—a small rural primary school in Medinipur, just for two years. তিনি ভেবেছিলেন, এমন বদলি তো হতেই পারে, ঘুরে আসা যাবে। কিন্তু গ্রামে ঢোকার দিন থেকেই তিনি টের পেয়েছিলেন—এখানে সব কিছুই একটু অন্যরকম। মাটির গন্ধ, গাছের পাতার আওয়াজ, এমনকি মানুষের চোখেও একটা অদ্ভুত কুয়াশা। স্কুলে পৌঁছেই দেখা হয়েছিল মঞ্জু দাসের সঙ্গে—প্রধান শিক্ষিকা, বয়সে অভিজিৎ-র চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। তাঁর মুখে ছিল কৃত্রিম হাসি আর গলায় সাবধানতার ছোঁয়া। “আপনার ঘরটা ঠিক করা আছে স্কুলের পেছনে, পিয়নের ছেলে রান্না করে দেবে। তবে একটা কথা, এখানে একটু ভোরে ঘুম ভাঙে… অভ্যেস করে নেবেন।” অভিজিৎ তখন খুব একটা ভাবেননি কথাটা নিয়ে, কিন্তু আজ ভোরবেলার বাঁশির শব্দ সেই কথাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিল।

পরদিন সকালে চায়ের দোকানে গিয়ে অভিজিৎ প্রথম শুনলেন সেই কাহিনি—“ভোরবেলার বাঁশির সুর”। দোকানের মালিক বিমল কাকু তাকে চা দিতে দিতে বলল, “স্যার, কালকে কি শুয়ে শুয়ে কিছু শুনছিলেন?” অভিজিৎ অবাক হয়ে বললেন, “তুমি কীভাবে জানলে?” দোকানে আরও দু-তিনজন চুপ করে চা খাচ্ছিল, কথা থেমে গেল যেন হঠাৎ। বিমল একটু হেসে বলল, “এই গ্রামে নতুন আসলে প্রথম রাতেই শুনতে পান সবাই, যারা থাকেন স্কুলপাড়ায়। ভোর ৩টের সময় বাজে। কে বাজায়, জানে না কেউ। আগে অনেকেই খোঁজ করতে গেছিল, কিন্তু কেউ ফেরেনি। পুলিশ এসেছে দু’বার, ফল হয়নি কিছু।” অভিজিৎ প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিলেও, দোকানে উপস্থিত অন্যদের মুখের ভাব দেখে তার হাসিটা শুকিয়ে গেল। একজন বৃদ্ধ, চোখে পুরু চশমা, ধীরে ধীরে বলল, “যদি বাঁশির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে খেয়াল রাখবেন—ফিরে আসতে পারবেন কি না। যারা গিয়েছে, তারা আর কোনোদিন এই গ্রামে ফিরে আসেনি। শুধু একটাই কথা মনে রাখবেন—যে খোঁজে, সে হারায়।”

২

অভিজিৎ সেদিন রাতেই ঠিক করেছিলেন, তিনি পরের দিন আরও মনোযোগ দিয়ে বাঁশির শব্দ শুনবেন। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে তিনি অতিপ্রাকৃত কিছু বিশ্বাস করতেন না। গ্রামের মানুষের কথাগুলো তার কাছে লোককথা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তবুও, পরদিন ভোররাতে যখন ঘড়িতে ২টা ৫০ বাজল, তখনই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরের অন্ধকার তখনও ঘন, কুয়াশায় সব কিছু মিশে এক ছায়া ছায়া আবহ। তিনি উঠে জানালার কাছে এলেন, এবং তখনই আবার সেই শব্দ—সেই বিষণ্ণ বাঁশির সুর ধীরে ধীরে বাতাসে ভেসে এল। আজকের সুরটা যেন আরও গভীর, যেন কেউ কান্না করতে করতে বাঁশি বাজাচ্ছে। একটা অদ্ভুত টান ছিল, যেন সুর তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে কোথাও। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, হয়তো কোথাও একজন মানুষ আছে, যার যন্ত্রণা এই বাঁশির সুরে প্রকাশ পাচ্ছে। হয়তো সে একাকী, অবহেলিত, আর সঙ্গ চায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি জানতেন, আবেগে ভেসে গেলে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরের দিন সকালে, স্কুলে পৌঁছে এই বিষয়ে কথা বললেন প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু দাসের সঙ্গে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “আপনি শুনেছেন তো? শুনবেনই। এই স্কুলের পেছনের তিনঘর বাসিন্দারা সবাই শুনেছে। আপনি যদি আমার কথা শুনেন, তাহলে এক কাজ করুন—এই ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলুন। এখানে পড়াতে এসেছেন, সেটা করুন। যারা বেশি জানতে চায়, তাদের কপালে কিছু থাকে না।” অভিজিৎ বললেন, “আপনি নিজে কী শুনেছেন, ম্যাডাম?” উত্তরে তিনি শুধু বললেন, “আমি কেবল বেঁচে থাকার পথটা শিখে নিয়েছি। বাকিটা আপনাকে বুঝতে হবে।”

অভিজিৎ এরপর আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন—স্কুলের অন্য শিক্ষক, গ্রামের দু’একজন দোকানদার। কেউ কেউ মুখ বন্ধ রাখে, কেউ সরাসরি কথা ঘুরিয়ে দেয়। এমনকি এক ছাত্রের বাবাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলেছিল, “স্যার, রাত্তিরে কথা বলবেন না… কে কানে শোনে, কেউ জানে না।” একমাত্র একজন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলেন—বৃদ্ধ গণেশ পাত্র। তিনি বাজারের কোণার দিকে এক চায়ের দোকানে বসে চুপচাপ চা খাচ্ছিলেন, পাশে রেডিওতে বাজছিল পুরনো এক বাংলা গান—“জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প…”। অভিজিৎ তাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই গণেশ পাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, “আপনার মতন একজন শহুরে মাস্টার সাহেব যদি জানতে চান, তাহলে শুনুন। আমার ছোট ভাই ছিল—নাম ভবানী। বাঁশির শব্দ শোনার এক মাস পরে সে একদিন রাত তিনটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বলে—‘আমি দেখে আসি কে বাজায়’। তারপর আর কখনও ফেরেনি। আমরা জঙ্গল ঘেঁষে খুঁজলাম, পুকুরে খুঁজলাম—কিছুই নেই। থানা এল, কেস শুরু হল, কিন্তু কেউ খুঁজে পেল না কিছু। আমি জানি, সে গেছে সেই বাঁশির টানে। আমি জানি, যেই সুর শোনে, তার মনের মধ্যে কিছু একটা বদলে যেতে থাকে। সে ভাবতে শুরু করে—এই বাঁশির পেছনে কিছু রহস্য আছে, উত্তর আছে। আর ওই চিন্তাটাই তাকে শেষ করে দেয়।”

গণেশ পাত্রের কথা অভিজিৎ মন দিয়ে শুনছিলেন। বৃদ্ধ লোকটা থেমে গিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ের কাপটা ধরলেন, তারপর বললেন, “আপনার মনে যদি সত্যিই জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে একবার যান পুরনো জমিদার বাড়ির পেছনের রাস্তায়। ওখানে এক পোড়া বটগাছ আছে, যেখানে অনেকে বলে শব্দটা স্পষ্ট শোনা যায়। তবে যাবেন একা, আর যেদিন যাবেন, ফিরে আসবেন কি না… সেটা আমি বলতে পারি না।”

সেদিন বিকেলবেলা অভিজিৎ হাঁটতে বেরোলেন। স্কুলের পেছনের কাঁচা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলেন প্রায় আধা কিলোমিটার। চারপাশে কেবল মাঠ, তার মাঝে মাঝে কয়েকটা বটগাছ আর তালগাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দূরে একটা পোড়া গাছ দেখতে পেলেন, সেই জায়গাটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল। গাছের কাণ্ডে সাদা সাদা কালি দিয়ে কেউ কিছু লিখেছে—“যদি ফিরে আসতে চাও, ঘড়ির কাঁটা থামিয়ে রেখো।” লেখা দেখে গা ছমছম করে উঠল। তিনি ভাবলেন, সত্যিই কি গ্রামবাসীরা শুধু ভয় পেয়েই এসব বিশ্বাস করে? নাকি কিছু এমন আছে, যা বিজ্ঞানের বাইরে?

তবে একটা ব্যাপার এখন পরিষ্কার—এই গ্রাম শুধু নিস্তব্ধতা বা বাঁশির সুরে বেঁচে নেই; এখানে ছায়ার নিচে ঢাকা রয়েছে এক গভীর ইতিহাস, এক তীব্র আকুতি, এবং হয়তো একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষের যন্ত্রণার ধ্বনি। অভিজিৎ ঠিক করলেন, তিনি এ রহস্যের শেষ সুর পর্যন্ত যাবেন—হয়তো একজন শিক্ষক হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে, যার হৃদয় সেই অদৃশ্য বাঁশির কান্না শুনতে পেয়েছে।

৩

পরের দু’দিন ভোরবেলার বাঁশির সুর ঠিকই বাজল—প্রতিবারই প্রায় একই সময়, ঘড়ির কাঁটা যখন ৩টায় এসে থামে। অভিজিৎ এবার আর কৌতূহল নয়, একরকম বাধ্যবাধকতার মতো সেই সুর শোনেন। প্রতিবারই সুরের রঙ পাল্টায়—কখনো কাতর, কখনো বিষাদে পূর্ণ, আবার একদিন তো মনে হল যেন আহ্বান করছে কাউকে। গ্রামের কেউ আর এসব নিয়ে মুখ খোলে না। অথচ সেই নিস্তব্ধতায় এক অদৃশ্য ভয় ঘোরাফেরা করে সবসময়। একদিন দুপুরে স্কুল ছুটির পর, অভিজিৎ ডায়েরি আর কলম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পঞ্চায়েত অফিসের দিকে। তাঁর প্রশ্ন ছিল সরল—গত দশ বছরে এই গ্রামে কতজন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন? পঞ্চায়েত অফিসার প্রথমে মুখ গম্ভীর করে বসে রইলেন, তারপর বললেন, “স্যার, এগুলো লেখা থাকে না… এসব নিয়ে কথা বললে গ্রামের নাম বদনাম হয়।” অভিজিৎ কাগজে কলম ছড়িয়ে বললেন, “আমি শুধু তথ্য চাই, আলোচনা নয়।” শেষমেশ খাতার এক কোনা থেকে পেয়ে গেলেন একটি পুরনো তালিকা—খুব সাদামাটা কালি দিয়ে লেখা, তারিখ, নাম, বয়স, ‘সন্দেহজনক অন্তর্ধান’ হিসেবে চিহ্নিত। সংখ্যাটা সাত—সাতজন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন ঠিক ভোররাতের সময়, ঘর থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি।

তালিকায় সবচেয়ে পুরনো নাম: রূপচাঁদ হালদার, বয়স ৪৮, হারিয়েছেন ২০১৫ সালের মার্চ মাসে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক: আলোকেশ জানা, ২২ বছর বয়সি কলেজ ছাত্র, যিনি ২০২৩-এর ডিসেম্বরের এক ভোরে নিখোঁজ হন। নামগুলো দেখে মনে হচ্ছিল এরা ভিন্ন পেশার, ভিন্ন বয়সের, ভিন্ন পরিবার থেকে এসেছেন—কিন্তু সবকিছুর মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়ে গেছে—তারা সবাই বাঁশির শব্দ নিয়ে কথা বলেছিলেন নিখোঁজ হওয়ার আগে। অভিজিৎ তালিকাটা ছবির মতো মনে গেঁথে নিলেন। তাঁর মাথায় আসছিল একটা প্রশ্ন—এই তালিকার বাইরে কি আরও কেউ আছে, যাদের নাম সরকারি খাতায় নেই?

সেই সন্ধ্যেয় অভিজিৎ গ্রামের প্রান্তে ছোট একটা চায়ের দোকানে বসলেন, যেখানে সাধারণত যুবকরা আড্ডা দেয়। সেখানে কথা বললেন এক যুবকের সঙ্গে—রাজু, যিনি হারিয়ে যাওয়া আলোকেশ জানার ছোটবেলার বন্ধু। রাজু প্রথমে কথা বলতে চাননি, কিন্তু অভিজিৎ যখন বললেন তিনি শুধু সত্য জানতে চান, তখন রাজু মুখ খুলল। “আলোকেশ ছোটবেলা থেকে একটু অন্যরকম ছিল, স্যার। বই পড়ত, গাছের নিচে বসে বাঁশি শুনত। একদিন ও বলল, ‘তুই শুনিস না? প্রতিদিন ভোরে কেউ বাঁশি বাজায়, তুই আসবি আমার সঙ্গে খুঁজতে?’ আমি না করে দিই। তারপরও ও একদিন একা বেরিয়ে যায়, আর ফেরেনি। খালি ওর ঘর থেকে পাওয়া গেছিল একটা পেন্সিল স্কেচ—একটা মুখ, চোখ ছাড়া, আর নিচে লেখা ছিল—‘তাকে আমি খুঁজে পাবই।’” রাজুর চোখে তখন ভয় আর অপরাধবোধ মিলেমিশে গেছে। “আমি যদি সেদিন ওর সঙ্গে যেতাম, হয়তো…” বাক্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

অভিজিৎ এবার বুঝলেন, এই গ্রামের মানুষ ভয় পায় শুধু সেই বাঁশিওয়ালাকে নয়, বরং তার ডাকে সাড়া না দেওয়ার ফলকেও। এই ভোরবেলার সুর যেন মানুষকে ডেকে নেয় নিজের গভীরে, আর কেউ একবার গেলে আর ফেরে না। স্কুলে ফিরেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—এ বিষয়ে যে সবচেয়ে বেশি জানেন, তার কাছে যেতে হবে। তিনি সন্ধেয় গিয়ে দাঁড়ালেন মঞ্জু দাসের দরজায়। মঞ্জু দেবী তাঁকে দেখে একটু থমকে গেলেন। “আপনি যদি সত্যি চান জানেন, তবে এক কাপ চা খেয়ে আসুন,” বলেই দরজা খুলে দিলেন। ছোট্ট একটা ঘর, দেয়ালে টাঙানো পুরনো ছবি—একটা মেয়ের, বয়সে কম, বাঁশি হাতে। মঞ্জু বললেন, “আমার ছোট বোন। নাম ছিল পূর্ণিমা। বছর দশেক আগে বাঁশির খোঁজে গিয়েছিল… আর আসেনি।” অভিজিৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। “আপনারই বোন?”

মঞ্জু ধীরে মাথা নাড়লেন। “হ্যাঁ। আমি তখন স্কুলে নতুন জয়েন করেছি। একরাতে ও জানাল, সে বুঝে গেছে বাঁশি কার, কোথায় থেকে আসে। আমি হাসি ঠাট্টা ভেবেছিলাম। কিন্তু সেদিন রাত তিনটায় ঘুম ভাঙে, দেখি ঘর ফাঁকা। একটা চিঠি ছিল—‘আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে কথা বলতে।’ তারপর আর কিছুই পাইনি। পুলিশ এসে বলল, ও হয়তো নিজে পালিয়ে গেছে। আমি জানি, সে পালায়নি—সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তখন থেকে আমি কাউকে কিছু বলি না। গ্রামের সবাই জানে, বোঝে—তবু চুপ থাকে। আপনি যদি খোঁজ করেন, তবে প্রস্তুত থাকুন… কারণ কেউ ফিরে আসে না শুধু কৌতূহল নিয়ে।”

মঞ্জুর চোখে জল জমেছিল, কিন্তু মুখ কঠিন ছিল। অভিজিৎ এবার নিশ্চিত হলেন, বাঁশির সুর কোনো সাধারণ প্রতিধ্বনি নয়—এ এক আত্মিক আহ্বান, এক অপূর্ণতা যা বারবার ডেকে ফেরে কাউকে। এবং যারা এই ডাকের গভীরে যেতে চায়, তারা হয়তো আর ফিরে আসে না কারণ তারা থেকে যায় সুরের মধ্যে, কোথাও এক অদৃশ্য যন্ত্রণার আবর্তে।

রাতে ঘরে ফিরে অভিজিৎ ডায়েরিতে লিখলেন:

“এই গ্রামের কাহিনি এক বাঁশিওয়ালার নয়। এটা হারিয়ে যাওয়া মানুষের, তাদের না বলা গল্পের, এবং তাদের আত্মার এক দীর্ঘশ্বাস। হয়তো আমি এখন সেই সুরের শ্রোতা, কিন্তু সামনে আমি কী হব—শুধু সময় বলতে পারবে।”

৪

চুমকি হেমব্রমকে প্রথম দেখে অভিজিৎ ভেবেছিলেন—এই মেয়েটা একেবারেই আলাদা। বয়স অল্প, কিন্তু মুখে একধরনের পাকা ভাব। লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরে গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করে। হাসলে গালে টোল পড়ে, কিন্তু চোখে এমন কিছু ছিল যা সহজে হাসে না। স্কুলের সামনের পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে সে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—কোনো কিছুর অপেক্ষায় যেন। সেদিন বিকেলে, স্কুল ছুটির পরে অভিজিৎ যখন নিজের ডায়েরিতে তথ্য লিখে নিচ্ছিলেন, তখন চুমকি নিজেই এসে দাঁড়াল সামনে। “স্যার, আপনি কি সত্যিই জানেন বাঁশির কথা?” অভিজিৎ একটু থমকে গিয়ে বললেন, “তুমি জানো কিছু?” চুমকি একটু চুপ করে থেকে বলল, “আমি সেই একমাত্র মানুষ, যে শুনেও ফিরে এসেছি।” সেই বাক্যে অভিজিৎ যেন এক ধাক্কায় অতল গহ্বরে পড়ে গেলেন। এ যেন এক চাবিকাঠি, যা খুলে দিতে পারে পুরো রহস্যের দরজা।

চুমকি তাকে নিয়ে গেল গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে, যেখানে একটা ছোট বটগাছের নিচে দুটো ভাঙা পাথরের বসার জায়গা ছিল। বসে বলল, “পাঁচ বছর আগে আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানালার বাইরে কুয়াশা ছিল, আর সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এক সুর ভেসে এল… বাঁশির। এত সুন্দর আর করুণ সুর আমি কোনোদিন শুনিনি, স্যার। মনে হয়েছিল কেউ ডেকে বলছে—‘এসো, আমায় খুঁজে বের করো।’ আমি জুতো পরে, চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি। গলি পেরিয়ে মাঠ, তারপর ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা ধরে হেঁটে যাই। কোথাও ভয় লাগছিল না—কেবল একটা কাঁধের ওপর হাত রাখার মতো অনুভূতি হচ্ছিল, যেন কেউ সঙ্গে রয়েছে।” চুমকি থামল। তার কণ্ঠে অদ্ভুত এক কাঁপুনি ছিল, মুখে তীব্র স্মৃতির ছাপ।

“পথটা শেষ হয়েছিল একটা পোড়া বটগাছের সামনে। আমি দেখলাম, সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এক মানুষ। তার গায়ে কালো চাদর, মাথায় টুপি, হাতে বাঁশি। কিন্তু তার মুখে কোনো চোখ, নাক, ঠোঁট ছিল না—শুধু এক ফাঁপা জায়গা। আমি ভয় পেয়ে দৌড়াতে চাই, কিন্তু শরীর যেন পাথরের মতো। তখনই সে বাঁশি বাজানো শুরু করল। একটা সুর, যা আমার মনের ভেতর ঢুকে গেল—যেন আমি হারিয়ে যাচ্ছি কোথাও। তারপর কিছু মনে নেই। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।” চুপ করে গেল চুমকি। বাতাস থেমে গিয়েছিল যেন, শুধু পাতা একটু একটু নড়ে উঠছিল তার গায়ের আঁচলে।

অভিজিৎ নিঃশব্দে বসে ছিল। এতদিন যে রহস্য সে কেবল শুনেছে লোকমুখে, তা এখন সামনে জীবন্ত একজন মানুষের কণ্ঠে শুনে শরীরটা কেঁপে উঠল। সে বলল, “তারপর কী হয়েছিল?” চুমকি বলল, “আমি জ্ঞান ফিরে পাই নিজের ঘরে। মা-বাবা কাঁদছে, আমি দুদিন অজ্ঞান ছিলাম। আর সেই সময় থেকে আমার মধ্যে কিছু বদলে গেছিল, স্যার। আমি গানের কোনো শিক্ষায়নি, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ নিজের অজান্তে গাইতে শুরু করতাম—রাগ ইয়ামন, ভৈরবী, ঠুমরি… আমার গলায় যা কখনও ছিল না। একদিন রাতে আমি দেখলাম স্বপ্নে, সেই মুখহীন মানুষটি বলছে—‘তুমি আমার সুর ধরেছ, কিন্তু আমি এখনও অপূর্ণ।’ তারপর থেকে আমি আর বাঁশির শব্দ শুনিনি, কিন্তু মাঝে মাঝে যেন দূর থেকে একটা কান্না শুনি।”

অভিজিৎ এবার বুঝলেন, চুমকি সেই ‘পথে যাওয়া’ ও ‘ফিরে আসা’ দুই অবস্থার সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র মানুষ। সে যেন এক যন্ত্রণা বহন করছে, যা তার নিজের নয়—কিন্তু সে যেন ধার করে বাঁচছে। “তুমি চাইলে আমায় সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারো?” চুপ করে থেকে চুমকি বলল, “আমি ভয় পাই, স্যার। কিন্তু আপনি যদি যান, আমি আপনাকে একা যেতে দেব না।”

সেদিন রাতে অভিজিৎ ঘুমোতে পারেননি। তাঁর মনে হচ্ছিল, প্রতিটি নিখোঁজ মানুষের গল্পে একটা সুর লুকিয়ে আছে। এবং চুমকি সেই সুরের একমাত্র জীবন্ত সংরক্ষক। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠছিল—কেন শুধুমাত্র চুমকি ফিরে এল? কেন তার মধ্যে সেই গান জেগে উঠল? বাঁশিওয়ালা কি আসলে একজন মানুষ ছিল? না, এক আত্মা—যার সুর এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে?

শেষে, অভিজিৎ ডায়েরিতে লিখলেন—

“চুমকির চোখে দেখলাম এক অদ্ভুত আলো—ভয়, স্মৃতি আর সঙ্গীতের মিশ্র ছায়া। সে এক সেতু, যা বাঁধা অতীত আর বর্তমানের মধ্যে। বাঁশির রহস্য যতটা অতিপ্রাকৃত, তার চেয়েও বেশি আত্মিক। আমি এখন জানি, আমাকে যেতে হবে। না শুধু জানার জন্য—বরং সেই অপূর্ণ সুরটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য।”

৫

কুয়াশায় ঢাকা একটা ঘোরের মতো সময় ছিল সেটা। কৌশিক সেদিন রাতেই ঠিক করেছিল, আর দেরি নয়—জিনিসটা যতটা সম্ভব খোলসা করতে হবে। বিগত কয়েকদিনে, বাঁশির শব্দে জেগে ওঠা, হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাহিনি, সেই পুরনো বাঁশি-ওয়ালার ভয়াবহ কাহিনি, কিংবা রহস্যময় চিঠিগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে—এটা এখন তার স্পষ্ট বোঝা গেছে। ঘরের কোণে আলো জ্বলছিল ক্ষীণভাবে। শেলফে রাখা পুরনো খাতাটাকে আবার টেনে আনল সে। প্রথম দুটো পাতার অক্ষরগুলো প্রায় অদৃশ্য—পানি পড়ে গেলে যেমন হয়, ঠিক সেরকম। কিন্তু তার পরের পাতায় ঝাঁপসা হস্তাক্ষরে লেখা ছিল— “যার বাঁশির সুর শুনে মন ভরে যায়, সে ফিরে যেতে চায় না…” এই বাক্যটার পাশে আঁকা একটা মুখ—যেন একটা মানুষের অর্ধেক, বাকি অর্ধেকটা কোনো অজানা ছায়ায় গিলে ফেলেছে। কৌশিকের গলা শুকিয়ে এলো। হঠাৎ ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। কেউ যেন বাইরে থেকে ফিসফিস করে বলল, “আপনি তো জানেন না, বাঁশির আসল মালিক কে…”

সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলল, কিন্তু বাইরে কেউ নেই। শুধুই শূন্যতা আর ঘন কুয়াশা। গ্রামের রাস্তাটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখনই তার নজর গেল দরজার চৌকাঠে রাখা একটা চিরকুটে—“আমরা সবাই একদিন বাঁশির টানে গিয়েছিলাম। আজ রাতে আপনি আসবেন?” তার ঠোঁট শুকিয়ে গেল। নিজের অজান্তেই আবার খাতার দিকে চোখ ফেরাল সে। তৃতীয় পাতায় একটা তালিকা—পুরোনো গ্রামের নাম, আর তাদের পাশে লেখা তারিখ—যেগুলোতে লোক হারিয়ে গিয়েছিল। তালিকার একদম শেষে লেখা—”নতুন শিক্ষক, আগমন—৭ই আগস্ট। প্রত্যাবর্তন—অনিশ্চিত।” কৌশিক শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল। এই খাতার লেখক কে? আর কীভাবে তার আগমন পর্যন্ত এখানে লেখা আছে? সেই মুহূর্তে জানালার কাচে আবার সাদা ফিঁটের মতো কুয়াশা এসে ভর করল, আর দূরে বাজল সেই পরিচিত বাঁশির সুর—মধুর, কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে গভীর, যেন চেতনার স্তর ভেদ করে মনের ভেতর ঢুকে পড়ছে। বাঁশির আওয়াজ যত এগিয়ে আসছিল, খাতার অক্ষরগুলো যেন নিজেরা আপন মনেই গড়ে উঠছিল নতুন বাক্যে—“একবার যদি বাঁশির মালিক আপনাকে স্বপ্নে দেখে ফেলে… আপনি তখন আর নিজের মতো থাকেন না।”

হঠাৎ করে পেছনে কিছু একটা পড়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে কৌশিক দেখল, সে পুরনো দরজার পেছনে রাখা আয়নাটা মেঝেতে ভেঙে পড়ে আছে। কিন্তু আয়নার ভাঙা কাচে প্রতিফলিত হচ্ছিল একটা অবয়ব—যেটা তার নয়। হালকা ছায়ার মতো, কিন্তু মাথায় একটা টুপি, হাতে বাঁশি। দ্রুত ছুটে গিয়ে পেছনে তাকাল সে—কেউ নেই। শূন্য ঘর। কুয়াশা যেন জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে এসে ধীরে ধীরে তাকে আচ্ছন্ন করছে। বাঁশির সুর এবার অনেকটা স্পষ্ট, অনেকটা কাছে। খাতার পাতাটা আবার ফাঁক হয়ে গেল হাওয়ায় উড়ে। নতুন একটা বাক্য গঠিত হচ্ছিল—“আজ রাত্রে তিনটা বেজে সাত মিনিট… আপনি সুর শুনতে পাবেন। তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—যাবেন, না থাকবেন।” কৌশিক নিঃশব্দে খাতাটা বন্ধ করল। সে জানে, এ লড়াই এখন শুধু সত্য উদঘাটনের নয়—এ লড়াই তার চেতনার সাথেও, তার অস্তিত্বের সাথেও।

৬

বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে রাতভর কাটিয়ে দিলেন সৌমেনবাবু। মাথার মধ্যে যেন এক অলৌকিক শব্দ বাজতে থাকল—সেই বাঁশির ধ্বনি, যা বাস্তবে শোনেননি, কিন্তু কল্পনায় এতটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন কান থেকে রক্ত ঝরে পড়বে। প্রতিবার যখন চোখ বুজে ফেলেছেন, দেখতে পেয়েছেন রক্তমাখা শাড়ির আঁচলে ঢাকা এক নারীমূর্তি, তার ঠোঁটে বাঁশি। আবার চমকে উঠে দেখেন, সামনে কেবল ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে ফিরে এসেই, শান্তিনাথের রেখে যাওয়া পুরোনো দলিলগুলো পড়া শুরু করেন। ধুলো জমে থাকা পুরোনো খাতা, আর খয়েরি কালি দিয়ে লেখা নাম — “দেবযানী দেবী”। তিনি ছিলেন এই গাঁয়ের এক সময়ের জমিদার পত্নী, যাঁর আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে নানা কাহিনি চালু ছিল। কোথাও লেখা আছে, দেবযানীর গলায় বাঁশি ছিল মৃত্যুর সময়, আবার কোথাও লেখা — তিনি বাঁশির মাধ্যমে ডাকতেন তাঁর প্রিয়জনদের মৃত আত্মা। এসবই অতীতের ছায়া মনে করে পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন সৌমেনবাবু। কিন্তু একটা পাতায় এসে থেমে যান তিনি — সেখানে লেখা, “যার কানে ভোরের বাঁশি পৌঁছয়, সে ফেরে না। বাঁশির সুরে বাঁধা আছে আত্মার ডোর। সে ডোর ছিঁড়লে মৃত্যুও মুক্তি নয়।”

পরদিন সকালে গ্রামের এক বৃদ্ধা — উমা দিদিমা — নিজেই এসে হাজির হন সৌমেনবাবুর বাড়িতে। তার চোখ লাল, গলা শুকনো, কাঁপা হাতে ধরে আনা একখানা মাটির মূর্তি — যেন কোনো নারীর মুখ, চোখে বিষাদ। “এইটা রাখো,” তিনি বলেন, “এটা দেবযানীর মুখ। বাড়ির দরজার ঠিক বাইরেই রেখে দিও। ও তোমায় চিনবে না। আর হ্যাঁ, আজ রাতের পর ও বাঁশি বাজাবে, কিন্তু শুনেও বাইরে বেরোবে না, কোনো প্রশ্ন কোরো না।” সৌমেনবাবুর মনে জাগে হাজারো প্রশ্ন — কিন্তু উমা দিদিমার মুখের কঠোরতা তাঁকে বাধ্য করে চুপ থাকতে। সন্ধ্যায় যখন তিনি স্কুল থেকে ফেরেন, তখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, যেন মৃত্যুর আগে প্রকৃতি নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। স্নান সেরে প্রার্থনার মতো করে মূর্তিটা দরজার বাইরে রেখে দেন তিনি। এরপর নিজেকে বন্দি করেন এক নিঃসঙ্গ ঘরে, জানলা-দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে বসে থাকেন। এক সময়, ঠিক ভোর ৩টার সময়, সেই বাঁশির সুর আবার ভেসে আসে। আগের চেয়ে বেশি করুণ, বেশি আকর্ষণীয়, যেন আত্মাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতন। কিন্তু এবার সৌমেনবাবু নিজেকে বাধ্য করেন নড়তে না। অনেক কষ্টে চোখ বন্ধ রাখেন, ঘামে ভেজা শরীর কাপতে থাকে শীতে, ভয় ও দুঃস্বপ্নে।

ভোরের আলো ফুটতেই দরজা খোলেন সৌমেনবাবু। বাইরে তখন পাখির ডাক, শিশির ভেজা ঘাস, আর মাটির মূর্তির চোখে জমে থাকা এক ফোঁটা জল। তিনি তা নিজের চোখে দেখে চমকে যান — কীভাবে মাটির মুখ কাঁদল? হঠাৎই গ্রামের মুদির দোকানের ছেলেটি ছুটে আসে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, “প্রধানজী হারিয়ে গেছেন! রাতে কেউ ওনাকে দেখেনি। আজ সকালেও বাড়িতে নেই!” ভয় আরও গাঢ় হয়। সৌমেনবাবু ছুটে যান প্রধানের বাড়িতে, সেখানে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। উমা দিদিমা পাশে এসে দাঁড়ান, ধীরে ধীরে বলেন, “ও বাইরে গেছিল, বাঁশির টানে। ও ফিরবে না।” সৌমেনবাবু তখন অনুভব করেন — এ কেবল অতিপ্রাকৃত নয়, কোনো এক আত্মার প্রতিশোধ চলছে এই গ্রামে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আর চুপ করে বসে থাকবেন না। দেবযানীর ইতিহাস, বাঁশির রহস্য, আর প্রতিটি হারিয়ে যাওয়া মানুষের যোগসূত্র খুঁজে বার করতেই হবে তাঁকে — কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, হয়তো আমিও একদিন বাঁশির সুরের দিকে পা বাড়াবো, কিন্তু তার আগেই জানতে হবে — কে বাজায় সেই বাঁশি, আর কেন?

৭

রাত আরও গভীর হয়েছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটা থমকে দাঁড়িয়েছে যেন পূর্ব মেদিনীপুরের সেই অজ পাড়াগাঁয়ের নির্জনতাকে আরও গা ছমছমে করে তোলার জন্য। স্কুল শিক্ষক অর্ণব বাবু নিজের চোখে যা দেখেছেন, তা কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না—আর সেই থেকেই তিনি যেন নিজেকেও আর চিনে উঠতে পারছেন না। তার মনে হচ্ছে, যে বাঁশির সুর ভোর ৩টেয় শোনা যায়, সেটি শুধুই কোনো অলৌকিক উপস্থিতির জানান নয়—বরং তা যেন কোনো না কোনো প্রাচীন অভিশাপের দিকনির্দেশ। সেই রাতে গঞ্জনা দেবীর পুরোনো কাহিনি মনে পড়ে তার—যে কাহিনিতে গ্রামের এক বিধবার কথা ছিল, যিনি ছেলেকে হারানোর পর ভোরবেলা বাঁশি বাজিয়ে প্রেতযাত্রা শুরু করতেন বলে জনশ্রুতি। অর্ণব বাবু সেই পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, যেখান থেকে অনেকেই বাঁশির শব্দ শুনেছেন বলে জানিয়েছিলেন। পুকুরের কালো জলে চাঁদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে, আর ঠিক তখনই হঠাৎ কুয়াশার ভিতর থেকে একটা সাদা শাড়ি পরা অবয়বকে দেখা গেল—চাঁদের আলোতে তার মুখ বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু হাতে বাঁশি ধরা।

অর্ণব বাবু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সে কি গঞ্জনা দেবী? নাকি অন্য কেউ? বাঁশির সুর ভেসে এলো ধীরে ধীরে, যেন বাতাসের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অতীতের কান্না। অর্ণব হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তার পা যেন অবশ হয়ে গেছে, হাঁটতে পারছেন না। অবয়বটি তখন ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো, বাঁশির সুর আরও তীব্র হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে মনে হল পুকুরপাড়ের গাছেরা নড়ে উঠেছে, যেন কেউ ফিসফিস করছে—“ফিরে যা… ফেরো না…” কিন্তু তিনি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হঠাৎই তার পাশে থাকা ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল তার ছাত্র কুট্টি রাখা একটা ছোট্ট তাবিজ—যেটা সে বলেছিল “আপনাকে বাঁচাবে”। সেই তাবিজ যেন আলো ছড়িয়ে দিল চারপাশে, আর হঠাৎই সাদা অবয়বটা উধাও হয়ে গেল কুয়াশার ভেতর। অর্ণব ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে—ঘামে ভিজে গেছে তার পুরো শরীর।

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে পেয়ে গ্রামের মোড়ল ও কয়েকজন বয়স্ক মানুষ এসে তাকে ঘিরে ধরে। তারা জানাল, গঞ্জনা দেবীর অভিশাপ আজও গ্রামে বাস করে, আর সেই বাঁশির সুর তারই আত্মার আহ্বান। অর্ণব বাবু জানালেন তার অভিজ্ঞতার কথা, আর সেই তাবিজের আলো কিভাবে তাকে বাঁচিয়েছিল। গ্রামের প্রবীণ হরিশঙ্কর মশাই বললেন, “তুমি এখন কাহিনির একটা অংশ হয়ে গেছো, মাস্টার মশাই। বাঁশি তোমার নাম জানে এখন।” এই কথা শোনার পর অর্ণব বাবুর গা কাঁটা দিয়ে উঠল। চাঁদের ছায়া, সাদা অবয়ব আর বাঁশির সেই অলৌকিক সুর—সব কিছু যেন এক ভয়াবহ বাস্তবতার পাঁজরে ঠেকিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। এখন তার একটাই প্রশ্ন—সে কি পারবে এই অভিশপ্ত বাঁশির রহস্য ভেদ করতে? নাকি সেও একদিন মিলিয়ে যাবে সেই কুয়াশার মধ্যে, যেভাবে হারিয়ে গেছে আরও অনেক সাহসী খোঁজখুঁজি করা মানুষ?

৮

হাড় কাঁপানো সেই শীতের রাতটায় গোটা গ্রামের বাতাসে যেন মৃত্যু ঘোরাফেরা করছিল। হাটিগাছা গ্রামের প্রতিটি প্রাণ থমকে গিয়েছিল এক অজানা আতঙ্কে। গভীর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে স্কুলশিক্ষক দেবাশীষ চৌধুরী, পাণ্ডব আর জোৎস্না তাকিয়ে ছিল কালীপাহাড়ের দিকে, ঠিক যেখানে শেষবার দেখা গিয়েছিল একে একে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে। মাটির রাস্তা ধরে তারা এগিয়ে চলেছিল সেই অশরীরী বাঁশির উৎসের দিকে, যার সুর আগুনের মত পুড়িয়ে দিয়েছিল বহু প্রাণ, বহু ইতিহাস। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা পুরনো শ্মশান ছিল, যার গায়ে লতিয়ে ওঠা বটগাছের ছায়া যেন যমের জিভের মতো নেমে এসেছিল। হঠাৎই সেই বাঁশির সুর আবার ভেসে এল—ভোরের তিনটে বাজেনি তখনো, অথচ ভয়ানকভাবে ঝাঁঝালো ও কর্কশ সেই সুর যেন আত্মার শিরায় ঢুকে রক্তকে জমিয়ে ফেলল। দেবাশীষ অনুভব করলেন, তাঁর চারপাশের বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, এক অসম্পূর্ণ আক্ষেপে আচ্ছন্ন—যেন কেউ শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে ছিল এক উত্তর খোঁজার জন্য।

বাঁশির উৎস অনুসন্ধান করতে করতে তারা পৌঁছায় পাহাড়ের এক গোপন গুহার মুখে, যা এতদিন জনসাধারণের চোখ এড়িয়ে ছিল। পাণ্ডবের কাছে থাকা পুরনো মানচিত্রে গুহাটির অস্তিত্ব ছিল না, অথচ এই পথেই হারিয়ে যাওয়া স্কুলছাত্র দীপ্ত, স্বাস্থ্যকর্মী অনুপমা এবং বাকি নিখোঁজ ব্যক্তিদের শেষ পদচিহ্ন মিলেছিল। গুহার ভেতরে প্রবেশ করতেই ঠান্ডা হাওয়ার তীব্র ধাক্কায় কেঁপে ওঠে সবাই, আর চোখে পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য—দেয়ালে খোদাই করা কিছু চরিত্র, যারা বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখ বন্ধ করে। আর তাদের সামনে এক অন্ধকার গহ্বরে গাদা গাদা হাড়ের স্তূপ। হঠাৎই জোৎস্নার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এক চাপা আর্তনাদ—ওটা তার ছোট ভাইয়ের স্কুলব্যাগ! মুহূর্তে বাস্তব আর অতিপ্রাকৃত একাকার হয়ে যায়। গুহার গভীরে এক প্রাচীন পূজার আস্তানা—যেখানে বংশানুক্রমিক ‘বাঁশিওয়ালা’দের আত্মা শয়ান, এক নিষিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্রের অধীনে, যাদের বাঁশির সুর মুক্তি দেয় না, বরং আবিষ্ট করে, টানে, ও শেষে আত্মা শুষে নেয়।

কিন্তু এইবার ঘুরে দাঁড়ান দেবাশীষ। গ্রামের অতীতের সমস্ত গূঢ় কাহিনী, শতাব্দী পুরনো পুরাণ, জোৎস্নার দাদুর কাছ থেকে শোনা কিংবদন্তি—সব মিলিয়ে এক গভীর সিদ্ধান্তে পৌঁছান তিনি। বাঁশির এই শক্তি আসলে এক প্রাচীন অভিশাপ, যা মুক্তি পাবে তখনই, যখন কেউ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবে, তবেই বাঁশির পবিত্রতা ফিরবে। দেবাশীষ আর একবারও পিছন ফিরে তাকান না—তিনি জানেন, গ্রামটাকে মুক্ত করতে হবে, আর তার জন্য দরকার একজন সত্যিকারের আত্মাহুতি। গুহার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তিনি বাঁশিটা হাতে নেন, আর শেষবারের মতো বাজান এক সুর—না কোনো ভয়, না কোনো টান—শুধু ত্যাগের গান। তারপর এক ঝলক আলোয় গুহা ভরে ওঠে, যেন শত শত আত্মা মোক্ষ পেল। পাণ্ডব আর জোৎস্না যখন চোখ মেলে তাকায়, গুহা খালি—শুধু মাটিতে পড়ে রয়েছে একজোড়া পুরোনো চশমা আর একখানা গামছা। ভোর হয়ে গেছে, কিন্তু বাঁশির সুর আর শোনা যায় না—চিরতরে থেমে গেছে সেই ভয়ংকর সুর। হাটিগাছা আবার শান্ত, কিন্তু দেবাশীষের আত্মত্যাগ রয়ে যায় এক অলিখিত কিংবদন্তির মত।

***