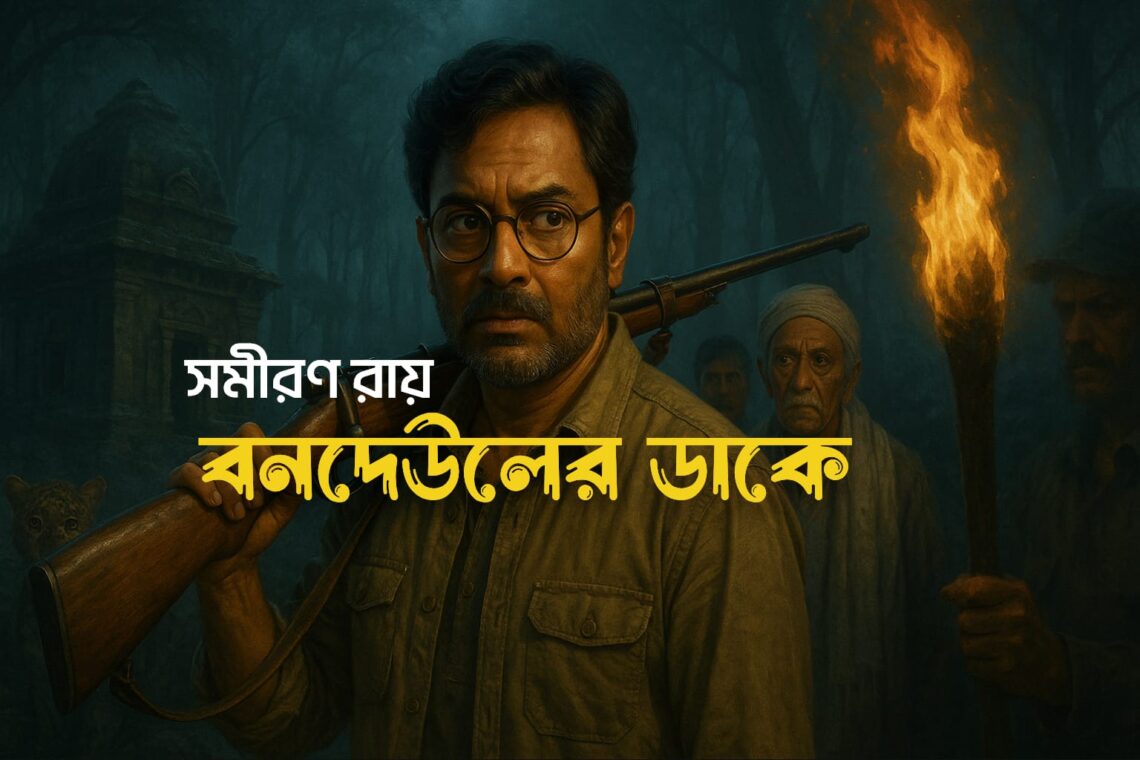

সমীরণ রায়

পর্ব ১: বনগন্ধ

ঝড়ের রাতে বনের গন্ধটা বড় অন্যরকম। সেই গন্ধে ভিজে থাকে মাটি ভিজিয়ে ফেলা অতীত, শালপাতার দোলা, হরিণের নিঃশ্বাস, আর কোথাও লুকিয়ে থাকা এক কালের শিকারের হাহাকার। দক্ষিণ বিহারের পাহাড়ি ঢালে ঢেকে থাকা অরণ্যটার নাম কেউ ঠিকমতো জানে না, শুধু বলে—‘বনদেউলের জঙ্গল’। দিনের আলোও এখানে ঠিকঠাক ঢোকে না। সে আলো যেন গাছের ডাল, পাতার খাঁজে হারিয়ে যেতে চায়, আর পাতাঝরা মাটিতে কুয়াশার মতো লেগে থাকে।

আমি, শম্ভু রায়, পেশায় বন্যপ্রাণ গবেষক, জীবনের অনেক সময়ই কাটিয়েছি জঙ্গলে। তবে এই সফরটা ছিল আলাদা। কারণ এই যাত্রায় শুধু প্রাণীর সন্ধান ছিল না, ছিল এক অমীমাংসিত পুরনো ঘটনার উত্তর খোঁজার আকাঙ্ক্ষা।

আমার সঙ্গে ছিল বিভূজি, বন দফতরের এক অভিজ্ঞ রেঞ্জার, যার অভিজ্ঞতা যেমন গভীর, তেমনি হাসিটাও তীব্র রোদে পোড়া মুখে অদ্ভুত আলো ফেলে। আর ছিল মদন, গাইড নয়, বরং জঙ্গলচেনা লোক, যার চোখের ভাষা মুখের চেয়ে অনেক বেশি বলে। আমরা এসেছিলাম তিন সপ্তাহের এক সমীক্ষার কাজে—জীববৈচিত্র্য আর বাঘের চলাফেরার রেকর্ড করতে। কিন্তু প্রথমদিনেই অদ্ভুত এক গন্ধ জড়িয়ে গেল আমাদের আশপাশে—জীবন্ত বন নয়, যেন অতীতের ছায়া।

বিকেলে পৌঁছলাম ‘বনদেউল’ নামের এক পরিত্যক্ত মন্দিরের ধারে। বলা হয়, এই মন্দির এক সময় শিকারিদের তীর্থ ছিল—যাত্রা শুরুর আগে এখানে পুজো দিত। তারপর এক রাত, এক ভয়াল শিকার, আর একটা রক্তাক্ত ইতিহাস—যার পরে কেউ আর আসে না। গ্রামবাসীরা বলে, ওটা অভিশপ্ত। বিভূ হেসে উড়িয়ে দিল, “এইসব কথার পেছনে কিছু নেই, শম্ভু। আমরা অনেক দেখেছি। সব ভয়ের গল্প।”

তবু আমি যখন মন্দিরের পাথরের গায়ে হাত রাখলাম, একটা ঠাণ্ডা, শিরশিরে স্রোত দেহের ভিতর বয়ে গেল। মনে হলো, এই পাথর জীবন্ত। কারও অদৃশ্য দৃষ্টি এখনও লেগে আছে এই স্থানে।

মদন তখন মাথা নোয়াল, বলল, “স্যার, সন্ধ্যার পর এই জায়গা এড়িয়ে চলাই ভালো। একবার এক শিকারি এসেছিল, নাম ছিল ভোলা। সে-ই ছিল শেষ মানুষ যে রাতে এই মন্দিরে ঢুকেছিল।”

“তারপর?”

“ও ফিরে এল ঠিকই, কিন্তু ওর চোখ, মুখ… কিছুই আর আগের মতো ছিল না। কথা বলে না, খায় না ঠিকমতো, শুধু রাতভর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন কারো ফেরার অপেক্ষায়।”

রাত নামল দ্রুত। বনদেউলের পেছনে খোলা জায়গায় তাঁবু ফেললাম। কেরোসিন লাইট জ্বালিয়ে বিভূ ম্যাপ খুলে বলল, “কাল এই বেল্টে যাব। পুরোনো শালবন। এখানেই কালা বাঘটা শেষবার দেখা গেছে।”

আমি ক্যামেরা, ডেটালগ, স্যাটেলাইট ফোন—সব কিছু সাজিয়ে রাখছিলাম। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি জমছিল মনের কোণে। রাত আরও ঘনালো। হঠাৎ যেন কানে এলো… কে যেন ফিসফিস করে বলছে, “শি-কা-র…”

আমি থমকে গেলাম। বিভূর দিকে তাকিয়ে বললাম, “তুমি কিছু শুনলে?”

“কি?”

“শি-কা-র… এমন করে কেউ ডাকছে… খুব ধীরে, কিন্তু বারবার…”

মদনের মুখ ফ্যাকাসে, গলা নিচু করে বলল, “স্যার, বনদেউলের ডাক ওটা। যারা রক্তের নেশায় শিকার করত, তাদেরই টানে ফেরাতে। এটা নতুন নয়।”

আমি হেসে ফেলি, “তুমি তো ভালোমতোই গল্প ফাঁদতে পারো, মদন।”

কিন্তু মনের ভিতর একটা দোল লাগছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল, এই ডাকটা শুধু বাতাস নয়, আমাকে উদ্দেশ্য করেই আসছে। রাত অনেক, ঘুম চোখে আসে না। বাইরে যেন কেউ হেঁটে যাচ্ছে বারবার। আমি আলো ফেলি, কেউ নেই। কিন্তু মাটিতে দেখা যায় একজোড়া ছাপ—মানুষের মতোই, কিন্তু একপা খানিকটা টেনে নেওয়া যেন।

ভোরের দিকে অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মদনের গলা—”স্যার! বিভূ সাহেব নেই!”

আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম। বিভূর তাঁবু খালি। আশপাশের মাটি খুঁড়ে দেখা গেল টানা টেনে নেওয়ার দাগ। পায়ের ছাপগুলো খোঁড়া মানুষের মতো, এক পা যেন ঠিকঠাক নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমরা তাকালাম বনদেউলের দিকে। ঠিক তখনই মন্দিরের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল—লম্বা, কালো, যেন রক্তে ভেজা। তার চোখ জ্বলছে, আর গলায় সেই একই শব্দ—”শি-কা-র…”

পর্ব ২: ভোলার চোখ

সেই রাতটা আমাদের তিনজনের জীবনের হিসেবটা একেবারে ওলটপালট করে দিল। বিভূ, যে এতদিন জঙ্গলের বুক চিরে ঘুরে বেড়িয়েছে, যে একা একা পাহাড়ি নদী পেরিয়ে হস্তীর পিছু নিয়েছে, সেই মানুষটা হঠাৎ এক রাতে উধাও হয়ে গেল, আর আমরা তখন তাকিয়ে আছি সেই পাথরের ছাদের দিকে—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ছায়ামূর্তি। আলো ছিল না, কুয়াশা ঘিরে ছিল চারদিক, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছিল—লালচে হলুদ। ঠিক যেমন কোনও নিশাচর পশুর, আবার তেমনটা নয়ও। যেন সেই চোখে শিকারের স্মৃতি জমা, জ্বালা জমা, এবং প্রতিহিংসার অপেক্ষা।

আমি কিছু বলতে পারছিলাম না, কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছিল। মদন এক পা এগিয়ে এল, কাঁপা গলায় বলল, “স্যার… আর সময় নেই… আমাদের ভোলার কাছে যেতে হবে। ও-ই জানে কিছু।”

“ভোলা? যে সেই ঘটনার পর থেকে কথা বলে না?” আমি হতবাক।

“হ্যাঁ। কিন্তু সে সব জানে। বনদেউলের ভেতরে কে বাস করে, কেন ওর গলায় আজও শিকারের শব্দ বাজে… আমি অনেকদিন ধরে বুঝেছি, ভোলা আর বন আলাদা কিছু না।”

আমরা টর্চ নিয়ে চললাম বনদেউলের বিপরীত দিকে, যেখানে ঘন শালবন পেরিয়ে একটা ছোট জলাশয়ের ধারে একটা আধা ভাঙা কুঁড়েঘর আছে। সেই ঘরেই থাকে ভোলা, লোকচক্ষুর বাইরে। একসময় তার নাম ছিল এলাকায়—দুপুরেও বাঘ শিকার করতে বেরোত। তখন পেটের টানে শিকার, পরে নেশার টানে। তারপর এক রাতে সে বনদেউলের ভেতরে ঢুকে একটা চিতা মেরেছিল। ফিরেছিল ঠিকই, কিন্তু গলায় আর শব্দ ছিল না।

কুঁড়েঘরের দরজাটা খোলা ছিল। মাদুর পাতা, একপাশে কিছু শুকনো কাঠ, এক কোণে একটা ছেঁড়া কম্বল। আমি টর্চ ফেলতেই দেখি ভোলা বসে আছে, ঘরের মাটিতে, দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে, চোখ বন্ধ, ঠোঁটে শব্দ নেই কিন্তু চোখ খোলা। খোলা মানে? আমি বিভ্রান্ত হলাম। মদন কানে কানে বলল, “ওর চোখ দিনে খোলে না। কেবল রাতেই খোলে, তাও অন্ধকারে। আলোতে ও অন্ধ।”

আমি ধীরে ধীরে সামনে এগোলাম। ভোলার চোখ যেন কুয়াশায় ঢাকা নদীর মতো। আমি নাম বললাম, “ভোলা দা… বিভূজি কোথায়? আপনি কিছু দেখেছেন?”

হঠাৎ সে চমকে উঠল। চোখ আরও বড় হল। মুখে চাপা আওয়াজ, গলা কাঁপছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, “আবার এল সে… শিকারে… আগুনে পোড়া শরীর, মুখ নেই, গলায় কাঁসার ঘন্টার আওয়াজ… আমি দেখেছি।”

আমি ঝুঁকে পড়ি, “কার কথা বলছেন?”

“ও… যে এখানে মরে গেছে শিকারের ছলনায়। যে বাঘ নয়, মানুষ হয়ে ফিরেছে প্রতিশোধ নিতে। বনের প্রতিটি পাতায় যার নিঃশ্বাস লেগে থাকে। বনদেউলের ছাদে দাঁড়িয়ে সে ডাক দেয়… যারা শিকার করেছে তাদের। সে ফিরে এসেছে। আজ বিভূ গেছে, কাল হয়তো তুমিও।”

আমার বুকের ভিতর কেমন খচখচ করে উঠল। বিভূ কি বেঁচে আছে?

“তবে আপনি জানেন, সে কে? কী চায়?”

ভোলা এবার মাথা নিচু করল। বলল, “তুমি ওকে থামাতে পারবে না। ও কারও কথা শোনে না। ওর শরীরে মাটি, গাছের ছাল, পশুর হাড়… ও এখন একটা আত্মা নয়, একটা সময়… একটা অভিশপ্ত প্রহর, যা বারবার ফিরে আসে। কিন্তু ওর গলা একদিন রক্ত চেয়েছিল, আর সেটা ও পায়নি। সেই রাত থেকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি শিকারি—যারা কেবল মেরে আনন্দ পায়—তাদের কাছে সে যায়, নিজের হারানো রক্ত ফেরত নিতে।”

আমি তখন কাঁপছি। বিভূ শিকারি ছিল না, রেঞ্জার ছিল। তবে হ্যাঁ, একসময় এক অভিযানে সে গুলি করেছিল একটা চিতার বাচ্চাকে—ভুল করে। সে বলত, “ওটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।”

ভোলা আমাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলল, “তোমার বন্ধুর ভিতরেই ঢুকে পড়েছে সে। বিভূর দেহ এখন তার আশ্রয়। খুঁজে দেখো… তার শরীরে যদি কোথাও পুরনো ছাপ থাকে—আগুনে পোড়া দাগ, না দেখা আঁচড়… তাহলে বুঝবে, ও আসলে বিভূ নয়… ও…”

বাকিটা সে বলতে পারল না। এক ভয়ংকর আর্তনাদে ঘর কেঁপে উঠল। বাইরে বনের কাঁপুনি যেন গা ছমছমে ঠাণ্ডা নিয়ে এল।

আমি দৌড়ে বাইরে এলাম। মদনও পেছনে। দূরে কোথাও একটা ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছিল—জমিনে ভারি কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো। আমরা লুকিয়ে থাকলাম একটা শালের গুঁড়ির আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড পর, কুয়াশার মধ্য দিয়ে চলতে দেখলাম বিভূকে। কিন্তু সে একা ছিল না।

তার পেছনে ছিল একটা ছায়া—মাথা নিচু, হাতে শিকারি বর্শা। বিভূর পা টানছে, যেন হাঁটছে না, বরং কারও নির্দেশে চলেছে। চোখের দৃষ্টি শুন্য, মুখ থমথমে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, “বিভূ!” কিন্তু সে থামল না।

মদন আমার কাঁধ চেপে ধরল, “স্যার… এখন ডাকবেন না। যদি ওটা বিভূ না হয়? যদি এখন ও আমাদের দেখে ফেলে?”

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। শুধু চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম সেই ছায়ার পেছনে হাঁটতে থাকা মানুষটার দিকে—যার শরীরে ছিল বিভূর ছায়া, কিন্তু আত্মা?

হয়তো অন্য কারও।

পর্ব ৩: ছায়ার খোঁজে

সকালের আলো ঠিক সোনালি নয়, বরং ধোঁয়াচাপা। মনে হচ্ছিল, রাতের অন্ধকার এখনও পুরোপুরি উঠতে পারেনি। জঙ্গলের পাতাগুলোয় শিশির জমেছে, আর দূর থেকে ভেসে আসছে ধুঁধুঁ শব্দ—যেন কেউ ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে গাছের আড়ালে আড়ালে। মদন আর আমি সেই কুঁড়েঘরেই বসেছিলাম, যেখানে ভোলা ছিল গতরাতে। কিন্তু এখন সে নেই। জানি না ভোরে সে কোথায় গেছে, জানি না সে আদৌ ফিরবে কিনা। আমি শুধু জানতাম, বিভূ এখন আমাদের মধ্যে নেই—তার শরীর থাকলেও, সেই চোখ, সেই হাঁটার ভঙ্গি, সব বদলে গেছে।

আমার মনে হচ্ছিল, একটা ছায়া আমাদের পেছন পেছন ঘুরছে। এক অজানা ভয় নয়, বরং একটা বোঝা—যে এই জঙ্গলে কিছু আছে, যা আত্মা খোঁজে না, বরং শরীর চায়। আমি ক্যামেরা হাতে করে বের হলাম, জঙ্গলের ভিতরে ঢোকার আগে শেষবারের মতো ঝুপড়িটার দরজায় হাত রাখলাম। কাঁপুনি দিয়ে উঠল শরীর। যেন দরজার পেছনে এখনো কারও চোখ আছে, সে তাকিয়ে আছে আমার মেরুদণ্ড বরাবর। আমরা দু’জনেই কিছু না বলে হাঁটা শুরু করলাম।

বনদেউলের ঠিক পূর্ব দিকে পুরোনো শিকারের ট্রেইল আছে—বছর কুড়ি আগে যেসব মানুষ এই জঙ্গলে ঢুকে চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর বা সাম্বার মেরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই রাস্তাগুলোর আজ আর অস্তিত্ব নেই। পাতায় ঢাকা, শালবীজ ছড়িয়ে, গন্ধহীন। কিন্তু সেই পথে হাঁটলেই বোঝা যায়, এই মাটি অনেক কিছু দেখেছে—গর্জন, শ্বাস, রক্তপাত।

“মদন,” আমি বললাম, “ভোলা যা বলল, তুমি কি বিশ্বাস করো ও সত্যি বলেছে?”

মদন থামল না, শুধু মাথা হেলাল, “যা চোখে দেখি না, তা-ই সবচেয়ে ভয়ংকর। ওর চোখ আমি দেখেছি, স্যার। কেউ মিথ্যে বলে এমন চাহনি নিয়ে বসে না। বিভূর মধ্যে যা ঢুকেছে, সেটা শুধু আত্মা নয়, সেটা একটা ইতিহাস। অনেক রক্ত লেগে আছে এই জঙ্গলে।”

আমি চুপ করে গেলাম। ক্যামেরা চালু করলাম, সামনে সামান্য ফাঁকা জায়গা—সেখানে মাঝে মাঝে বাঘ আসত পান খেতে। ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর জন্য জায়গাটা উপযুক্ত। কিন্তু আজ আমি অন্য কিছুর খোঁজে। আমি বিভূর খোঁজে।

ঘন্টাখানেক হাঁটার পর আমরা পৌঁছলাম একটা শুকিয়ে যাওয়া জলধারার পাশে। এখানে আগে নদী বইত, এখন তার নিচে শুধু কাদামাটি। সেই কাদার উপরেই দেখা গেল একজোড়া পায়ের ছাপ—মানুষের, খোঁড়া।

“এটাই বিভূ গেছে,” মদন বলল, “দেখুন, একটা পায়ের চাপ গভীর, অন্যটা হালকা। ঠিক যেমন গতরাতে দেখেছিলাম।”

আমি কিছু বললাম না। শুধু পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে থাকলাম। এগিয়ে গেলাম গাছের ভেতর দিয়ে, আর তখনই পেছন থেকে একটা শব্দ এলো—খচ খচ করে। আমি থেমে গেলাম। মদনও থামল। দু’জনেই একসঙ্গে ঘুরলাম—কেউ নেই।

আমি ক্যামেরা উঠিয়ে ভিডিও করতে গেলাম, হঠাৎ চোখের কোণে দেখলাম—একটা ছায়া সরে গেল বাঁদিকে। ধোঁয়াটে, ঝাপসা। কিন্তু ছায়া তো এমন হয় না। এমন তো বাতাসে গলে না।

আমি দৌড়ে গেলাম ওদিকে, মদন পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, “স্যার, থামুন! একা যাবেন না!”

আমি শুনলাম না। দৌড়াতে থাকলাম, গাছের ডাল মুখে লেগে কেটে গেল, কাদার ছিটে প্যান্টে, হাতে। সামনে একটা পুরোনো কাঠের ফ্রেম দেখে থেমে গেলাম। মনে হল, এটা একটা টহলদারের পুরোনো কুঁড়েঘরের ভগ্নাবশেষ। চালে ঘাস জন্মেছে, দরজায় ঝুলছে শালপাতার ছেঁড়া মালা। কিন্তু আমি দেখলাম—ভিতরে বিভূ বসে আছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, “দাদা!”

সে মাথা তুলল না। আমি সামনে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু একটা গন্ধ আমার নাক দিয়ে ঘাড়ে ঢুকে গেল—পোড়া চামড়ার গন্ধ। বিভূর হাতে একটা পুরোনো কাঁসার ঘণ্টা, সে সেটা ঘষছে। চোখ তুলে তাকাল—না, এটা বিভূর চোখ নয়।

আমি পেছিয়ে গেলাম। “আপনি কে? বিভূ দা কোথায়?”

সে তখন হাসল—একটা ফাটল ধরা হাসি, যেটা মুখ নয়, গলার নিচ থেকে আসে। বলল, “তোমরা সবাই এক। প্রাণ নিয়েছ, এখন ভয় পাও। কিন্তু আমি তো এখানেই ছিলাম। আমি তো তোমাদের ভেতরেই। বন যদি রক্ত চায়, আমি তা এনে দিই।”

আমি তখন পেছনে হাঁটছি। মদন এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। তার মুখ পাথরের মতো। “স্যার, এবার চলুন। ও বিভূ নয়।”

“তবে বিভূ?” আমি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

“সে কোথায় আছে, জানি না। হয়তো এই শরীরেই ঘুমোচ্ছে, অথবা… হেরে গেছে।”

আমরা পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করলাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, কেউ আমাদের পেছন থেকে দেখছে। হাঁটার শব্দ থামালে, পেছন থেকেও থামে। আর কিছুক্ষণ পরেই, আমি স্পষ্ট শুনলাম—একটা চেনা গলা ফিসফিস করে বলছে, “শি-কা-র…”

আমি জানি, এই জঙ্গলে কিছু একটা আছে, যেটা শুধু বিভূকে নয়, আমাদের সবাইকেই চাইছে। একটা ছায়া, যেটা অতীতের ভুল শিকারের প্রতিশোধে তৈরি। আমি জানি, এ শুধু বনের গল্প নয়। এটা আমাদের নিজেদের মধ্যেকার দানবকে চিনে ফেলার গল্প।

আর এই গল্প এখনও শেষ হয়নি।

পর্ব ৪: ঘণ্টার শব্দ

আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম। শালগাছের পাতায় ঝিরঝির করে হাওয়া বয়ে চলেছে, যেন বন নিজেই শ্বাস নিচ্ছে। মাটি নরম, হাঁটার শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে পাতার ছিঁচকে কড়চড়ে আওয়াজে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সেই শব্দ আমাদের নিজেদের নয়, বরং কারও পদক্ষেপ আমাদের পাশে পাশে চলেছে। কোনো রক্তমাংসের শরীর নয়, যেন ছায়া, যেটা মাটি ছোঁয় না, কিন্তু সঙ্গ ছাড়েও না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আমাদের দু’জনের পেছনে কেউ হাঁটছে, থামছে, আবার চলেছে।

মদন থেমে বলল, “স্যার, আমাদের এ বন ছাড়তে হবে। এখানে কেবল শিকারের ইতিহাস নেই, আছে অভিশাপ। আমরা যতদিন থাকব, ও আমাদের ততটাই টানবে নিজের কাছে।”

আমি থেমে বললাম, “কিন্তু বিভূ?”

মদন গভীর নিঃশ্বাস ফেলল, “আপনি যা দেখলেন সেটা বিভূ নয়। ও একটা ছায়া, যা বিভূর শরীরকে ব্যবহার করছে। হয়ত আসল বিভূর আত্মা কোথাও বন্দি, অথবা ততদিনে হারিয়ে গেছে।”

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম। কিন্তু মনের ভিতরে কেবল একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছিল—ঘণ্টার শব্দ। বিভূর হাতে ছিল সেই কাঁসার ঘণ্টা, যেটা ফেলে রেখেছিল বনদেউলের ভিতরে বহু বছর আগে, শেষ শিকারের রাতে। ভোলা বলেছিল, সেই ঘণ্টাই নাকি ডাক দেয়। একসময় সেই শব্দে পূজা হত, এখন সেই শব্দে মৃত্যু আসে।

আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম বিকেলের দিকে। তাঁবুগুলো আগের মতোই আছে, কিন্তু কেমন একটা শূন্যতা ঢুকে পড়েছে পরিবেশে। হরি কাকা’র রান্নার গন্ধ নেই, কেরোসিন ল্যাম্প নিভে গেছে, এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর—বিভূর ব্যাগ টানাটানির চিহ্ন নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

“স্যার,” মদন বলল, “রাতটা এখানেই কাটাই। ভোরের দিকে বেরোব। এখন আপনি থাকলে বিপদ।”

“কিন্তু আমি যেতে পারব না। যতক্ষণ না বিভূকে উদ্ধার করা যায়, আমি এখান থেকে এক পা নড়ব না।”

মদন কিছু বলল না। শুধু চুপচাপ একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে গেল।

আমি ক্যামেরা অন করলাম, ব্যাটারি পরীক্ষা করলাম—সব ঠিক আছে। ট্র্যাকিং যন্ত্রও দেখলাম। গত রাতে বিভূর সঙ্গে থাকা ট্র্যাকিং চিপ এখনও সক্রিয়। সিগন্যাল যাচ্ছে বনদেউলের দিকেই।

রাত নামল দ্রুত। তারা উঠল আকাশে, কিন্তু চাঁদ উঠল না। চারপাশে কুয়াশার চাদর নামছে। সেই সঙ্গে আবার শোনা গেল সেই শব্দ—

“ঘণ্টা… ঘণ্টা… ঘণ্টা…”

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মদন বলল, “এবার আপনি যা দেখবেন, সেটা মানুষ নয়। নিজেকে প্রস্তুত রাখুন।”

আমি কাঁপা গলায় বললাম, “চলো, এবার ওকে সামনে থেকে দেখি।”

আমরা মশাল জ্বালিয়ে হাঁটতে লাগলাম। বনদেউলের পথ ধীরে ধীরে আরও আঁধারে ঢেকে গেল। গাছের ফাঁক দিয়ে মনে হচ্ছিল কেউ তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ, হঠাৎ হরিণের ছুটে যাওয়া—সব মিলিয়ে যেন বন নিজেই সজাগ।

আমরা যখন মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন ঘন্টা থেমে গেছে। মন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে যেমন ছিল, কিন্তু ভেতর থেকে এক আলো বেরোচ্ছে—সবুজচে, নরম আলো। আমার মনে হলো যেন কুয়াশার মধ্যেও আলোটা কেমন স্পষ্ট, অথচ ছুঁতে গেলেই মিলিয়ে যায়।

“এই আলো?” আমি ফিসফিস করে বললাম।

“এটা ওর শরীরের তেজ,” মদন বলল। “যে আত্মা বিভূকে নিয়েছে, তার শরীর নেই। আলোই তার ছায়া।”

আমি সাহস করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকলাম। ভেতরে ঠাণ্ডা, ভিজে মাটির গন্ধ, আর পুরনো পোড়া ধূপের মতো একটা গন্ধ। পাথরের চাতালে বিভূ বসে আছে—চোখ বন্ধ, কিন্তু কপালে ঘাম। তার হাতে সেই ঘণ্টা নেই, তবে বুকের কাছে মাটির উপরে আঁকা এক বৃত্তের ভিতর সে বসে। এবং আশ্চর্যভাবে, সেই বৃত্তের বাইরে একটাও পোকা ঢুকছে না।

আমি এগিয়ে গেলাম, “বিভূ! শুনতে পারছো?”

সে কিছু বলল না। হঠাৎ সে চোখ খুলল। আমার দিকে তাকাল। চোখে জল! বিভূ কাঁপা গলায় বলল, “শম্ভু… আমায় এখান থেকে বের করো। আমি ওকে আর ধরে রাখতে পারছি না। আমার শরীরটা ওর হয়ে যাচ্ছে। রোজ রাতে আমি চলে যাই… ঘুরে বেড়াই… দেখিও না কোথায় যাই।”

আমি হাঁটু গেড়ে বসে বললাম, “তোকে উদ্ধার করতেই এসেছি। কী করতে হবে বল!”

তখনি বাইরে থেকে কে যেন হাসল—একটা কণ্ঠ, ঠাণ্ডা আর ফাঁপা।

“যদি ওকে বাঁচাতে চাও, তবে রক্ত দিতে হবে। নিজের নয়… এক শিকারির রক্ত।”

আমি তাকিয়ে রইলাম। সামনে কুয়াশার মধ্যে গড়িয়ে এল এক ছায়া—লম্বা, আগুনের ছিটে চোখে, হাতে ঘণ্টা।

মদন গলা চড়িয়ে বলল, “তুমি যা পাওনি সেই রাতে, আজও তাই চাইছো? রক্ত?”

ছায়া বলল, “আমি যা দিয়েছিলাম, তা কেউ ফেরত দেয়নি। একবার তারা এসেছিল বন্দুক নিয়ে, আমার ছোট বাচ্চা সাম্বারটাকে মেরে নিয়ে গেল। আমি ছুটেছিলাম। গুলি লেগেছিল পিঠে। তারপর সবাই মিলে পুড়িয়ে দিল। আমি মরিনি, আমি রয়ে গেছি এই গাছেদের শরীরে।”

আমি ততক্ষণে জানি, এই আত্মা শিকার নয়, এটা প্রতিশোধ। যারা জঙ্গলের নিয়ম না মেনে এসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

বিভূ তখন বলল, “আমার পকেটে পেনড্রাইভ আছে। গত মাসে তুই যা ভিডিও করেছিস, সব তাতে আছে। শিকারিদের চোরাচালান, বেআইনি ফাঁদ… আমার ভুল হয়েছিল, শম্ভু। ওর বাচ্চাটাকে আমি ভুল করে মেরেছিলাম।”

আমি বিভূর পকেট থেকে পেনড্রাইভটা বের করলাম। তারপর বললাম, “এই ভিডিও যদি আমি সামনে আনতে পারি, ওদের সত্যি সাজা দিতে পারি, তবে তুমি শান্তি পাবে?”

ছায়া চুপ। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। ঘণ্টার শব্দ থেমে গেল।

ভেতরে শুধু বিভূর নিঃশ্বাস, আর বন যেন একটু শান্ত।

পর্ব ৫: রক্তের বিনিময়

মন্দিরে আলো নিভে এসেছে। বিভূ ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, শরীর থেকে কেমন একটা থকথকে ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ছে মাটির ওপর। পেনড্রাইভটা আমার পকেটে গরম হয়ে আছে, যেন তার ভেতরে শুধু ভিডিও নয়—একটা চিৎকার জমে আছে, দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা একটা সময়, যে সময় নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছে, বিচার চাইতে চেয়েছে।

আমি বিভূর কাঁধে হাত রাখলাম, “তুই এখন ঠিক আছিস?”

বিভূ চোখ মেলে তাকাল, “ঠিক মানে ঠিক না শম্ভু… ভিতরে এখনও যেন কাঁটা ফোটে। আমি বুঝতে পারি—ও পুরো চলে যায়নি, শুধু অপেক্ষায় আছে। যদি আমরা প্রতিশোধ না দিতে পারি, ও আবার আসবে।”

মদন তখন মন্দিরের বাইরের মাটি ঘষে কিছু একটা আঁকছিল। জিজ্ঞেস করতেই বলল, “একটা প্রতিরোধ রেখা আঁকছি, অন্তত এক রাত আমাদের থাকতে দেবে। কিন্তু কাল ভোরেই রওনা দিতে হবে। এই জায়গাটা আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।”

আমি বাইরে এসে বনদেউলের আকাশের দিকে তাকালাম। এতদিন পরে মনে হলো গাছগুলো একটু নরম দোল খাচ্ছে, যেন দীর্ঘ সময় পরে ওরা হালকা নিশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু আমি জানতাম, শান্তি এলো না, শুধু বিরতি।

সেদিন রাতে ক্যাম্পে ফিরে আসার পর আমি আর বিভূ একসঙ্গে বসেছিলাম তাঁবুর সামনে। কেরোসিনের আলোতে তার মুখে ছায়া পড়ছিল, কিন্তু চোখে ছিল একরাশ লজ্জা, অপরাধবোধ।

“শম্ভু,” বিভূ বলল, “তুই জানিস, আমি একসময় খুব ভুল করেছিলাম। বনকে ভালোবেসে এখানে কাজ করতে এসেছিলাম, কিন্তু একটা সময় পদের লোভ, খাতার রিপোর্ট, অফিসের চাপ… এইসবের মাঝে আমি ভুলে গিয়েছিলাম বনও শ্বাস নেয়। ওরও ব্যথা আছে।”

আমি বললাম, “ভুল সবাই করে। কিন্তু স্বীকার করে নেওয়ার সাহসটা তোদের মধ্যে কজনের থাকে?”

সে মাথা নোয়াল, “সেই ছেলেটা—সে তো শুধু একটা সাম্বার হরিণ ছিল না, একটা সন্তানের মতো ছিল ওই আত্মার। আমি ভুল করে মেরে ফেলেছিলাম ওকে। তারপর আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে যায়নি।”

আমি বললাম, “এখন সামনে কী করবি?”

বিভূ পেনড্রাইভের দিকে তাকাল, “তুই এটা রেঞ্জ অফিসে দে। আমি সব ব্যাখ্যা লিখে রেখেছি। তুই যদি সৎভাবে উপস্থাপন করিস, সব প্রমাণ থাকলে ওরা ব্যবস্থা নেবে।”

“আর তুই?”

“আমার শাস্তি আমি নিজেই নিচ্ছি। আমি বনদফতরে পদত্যাগপত্র পাঠাব। আর এখানে থাকব—এই বনের সেবায়। আমি আর অফিসের চেয়ার চাই না, চাই গাছের ছায়া।”

আমি জানতাম, কথাগুলো ওর অন্তর থেকে আসছে। কারণ বিভূর মতো মানুষের মুখ থেকে এ ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনাহীন স্বীকারোক্তি সচরাচর শোনা যায় না।

রাত গভীর হলেই আবার সেই শব্দ ভেসে এলো—“ঘণ্টা… ঘণ্টা… ঘণ্টা…”

কিন্তু এবার তার মধ্যে রাগের চেয়ে হাহাকার ছিল বেশি। যেন ছায়া এবার দেখে ফেলেছে, কেউ তাকে সত্যি বুঝতে শুরু করেছে।

সকালে ঘুম ভাঙল একটা কাকের ডাকে। চারপাশে কুয়াশা, মাটির উপর শিশির জমে, গাছের পাতাগুলোতে ঝলমলে রোদ। বিভূ তখন তাঁবুর বাইরে বসে, কাঁধে একটা বস্তা। বলল, “চলি রে, আর তোর মতো সাথি পেলে হয়তো সত্যি সব বদলানো সম্ভব।”

আমি বিদায় জানাতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। মনে হচ্ছিল, এতদিনের বন্ধুত্ব আজ এক নতুন সংজ্ঞা পেল।

মদন বলল, “স্যার, এখন আমাদের আসল যুদ্ধ শুরু।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, এখন প্রযুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে যুদ্ধ। আর এই বার্তাটা ছড়িয়ে দিতে হবে—বন শুধু পর্যটন নয়, প্রাণের আধার।”

আমরা ফিরে চললাম জঙ্গলের রাস্তায়। বিভূ থেকে গেল। আর পেছন ফিরে তাকাল না। ও জানে, তার ভিতরে থাকা ছায়াকে ও পালটে দিয়েছে, ঠিক যেমন একটা মানুষ নিজের ভিতরটা পালটে ফেলে এক নতুন সকাল দেখার আশায়।

আমি কলকাতায় ফিরে রেঞ্জ অফিসে গিয়ে সমস্ত তথ্য দিলাম। ভিডিও, ভোলা’র পুরনো রিপোর্ট, GPS ট্র্যাকিং—all compiled. প্রথমে ওরা সন্দেহ করল, পরে সব দেখে বোর্ড বসাল। তদন্ত শুরু হল।

সেদিন বিকেলে অফিসের করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, বাঁদিকে একটা ছোট পলাশ গাছের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে—কোমরে পাটের কাপড়, হাতে শিকারের পুরনো বর্শা, চোখে শান্তি। আমি তাকিয়ে থাকলাম, সে হাসল। তারপর হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল।

আমি জানি, তাকে আমরা শাস্তি দিইনি, বিচার দিয়েছি।

আর সে রক্ত চায়নি, চেয়েছিল স্বীকৃতি।

পর্ব ৬: বনযুদ্ধ

শহরে ফিরে এসেও আমি যেন ঠিক ফিরে আসতে পারিনি। চারপাশে গাড়ির শব্দ, ট্র্যাফিক সিগন্যাল, বহুতলের জানালায় আলো—সবই যেন কেমন অচেনা ঠেকছিল। মনের ভেতর তখনও বয়ে চলেছে বনদেউলের জঙ্গলের নিঃশব্দতা, বিভূর কাঁপা কণ্ঠ, আর সেই ছায়ামূর্তির চোখ—যা কখনো জ্বলছিল, কখনো কাঁদছিল।

রেঞ্জ অফিসের তদন্ত শুরু হয়েছে। আমি সমস্ত রিপোর্ট, GPS ট্র্যাকিং, ভিডিও ফুটেজ এবং বিভূর লেখা দেওয়া চিঠি জমা দিয়েছি। তদন্ত কমিটির এক প্রবীণ অফিসার বললেন, “রায়বাবু, আপনি যে জিনিসগুলো তুলে এনেছেন, তা শুধু একটা শিকারের কেস নয়। এটা একটা ব্যবস্থার মুখোশ খুলে দিয়েছে। যদি এই তথ্যগুলো সত্যি হয়, তাহলে শুধুই বিভূ না, আরও অনেকে জড়িত।”

আমি বললাম, “আমি কাউকে ছোট করতে আসিনি, শুধু সত্যিটা তুলে ধরেছি। বনদেউল আর ওর আশেপাশে যা চলছে, সেটা জানলে আপনাদেরই বিবেক কাঁপবে।”

ওরা নীরব হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম—এই যুদ্ধটা আমার একার নয়, বনও যেন পাশে দাঁড়িয়েছে।

তারপর থেকে সময় যেন আলাদা ছন্দে চলতে লাগল। একদিকে তদন্ত এগোচ্ছে, অন্যদিকে শহরের মিডিয়ায় ধীরে ধীরে ফুটেজের কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটি চ্যানেল বন্যপ্রাণী পাচার আর বেআইনি শিকার নিয়ে স্টোরি করছে, কিন্তু কে যে বিভূ, কে সেই ‘ছায়া’—তা কেউ জানে না। আমি ইচ্ছে করেই এসব তথ্য বাইরে দিইনি।

এমনই এক সকালে একটা ফোন এল। অপরিচিত কণ্ঠ, কিন্তু ঠাণ্ডা।

“আপনার কাছে অনেক কিছু আছে, মিঃ রায়। কিন্তু সবকিছু সবার জানার দরকার নেই, তাই না? আপনি যদি সেটা বোঝেন, আপনার গবেষণা অনেক সহজ হবে। বরং নতুন প্রজেক্টের অফারও পেতে পারেন।”

আমি থেমে গেলাম। “আপনি কে?”

“আমরা ওদেরই একজন, যাদের নাম আপনি পেনড্রাইভে রেখেছেন। আমরা শুধু বলছি—এই লড়াইটা থামান।”

আমি ফোন কেটে দিলাম। মদনকে ফোন করলাম—সে তখনও বিভূর সঙ্গে জঙ্গলে। সব কথা শুনে বলল, “স্যার, আপনার ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। এখন কাজটা শান্তভাবে করতে হবে।”

“বিভূ কেমন আছে?”

“ভালো আছে, তবে রাতে এখনো কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় সেই ছায়া পুরোপুরি গেছে না।”

আমি জানি, ও এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কিন্তু এ শহরেও যুদ্ধটা থেমে নেই। আমি সাংবাদিক বন্ধু রীতাকে জানালাম সবকিছু। ও বলল, “শম্ভু, এই রিপোর্টটা আমি ছাপাব। তবে নামগুলো একটু পরিবর্তন করে দেব। যাতে তদন্তে অসুবিধা না হয়।”

সেই দিনেই লেখা বেরোল—“জঙ্গলের গর্জন: শহরের পৃষ্ঠপোষকতায় শিকার কাহিনি”। অনেকেই পড়ল, কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। কিন্তু আমি জানি, বনদেউলের সেই ঘণ্টা যাদের কানে বাজার কথা, তাদের কানে পৌঁছেছে।

তারপর শুরু হলো চুপিসারে হুমকি। একদিন বাড়ির দরজায় পাওয়া গেল একটা পুরনো শিকারের ফাঁদ, বাঁধা ছিল একটা ছেঁড়া নোট—“জঙ্গলের গল্প বেশি বলো না”।

আমি ভয় পাইনি। বরং আরও দৃঢ় হলাম। এবার আমি নিজেই তদন্তকারী বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, বললাম, “এই ঘটনায় শুধু বেআইনি শিকার নয়, বনদফতরেরই কিছু লোক জড়িত। তাদের চেনা দরকার। না হলে আর কেউ বনরক্ষা করতে সাহস পাবে না।”

এরপর একদিন তদন্ত অফিসার আমায় ডেকে বললেন, “মিঃ রায়, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের একজন অভ্যন্তরীণ সাক্ষী দরকার—যিনি নিজে এই পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন, এখন নিজের ভুল স্বীকার করে আমাদের সাহায্য করতে চান।”

আমি বললাম, “তাহলে আমাকে বনদেউলে যেতে হবে।”

ফিরে গেলাম। সেই একই পথ, শালগাছের ফাঁক দিয়ে আলো পড়ছে, দূর থেকে চেনা শব্দ—হরিণ ছুটে যাচ্ছে, কাঠঠোকরার টুংটাং। মনে হল, বন আমাকে চিনে ফেলেছে।

বিভূ ছিল মন্দিরের পাশেই, একটা কাঠের চাতালে বসে হস্তচালিত পাম্প দিয়ে কুয়োর জল তুলছিল। আমাকে দেখে বলল, “তুই ফিরলি?”

আমি বললাম, “এবার শেষ করতে এসেছি। ওরা একজন সত্যিকারের সাক্ষী চায়—তুই রাজি?”

সে মাথা নিচু করে বলল, “আমি সব বলব। আমি যা করেছি, আমি যা দেখেছি, সব। শুধু একটা অনুরোধ—আমি এখানেই থাকতে চাই। কোথাও আর যেতে চাই না।”

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, “থাক, কিন্তু মুখ বন্ধ রাখিস না।”

দু’দিন পর শহরে ফিরে যখন আমরা প্রেস কনফারেন্স করলাম, বিভূ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। গলায় তার এখন আর ভয় নেই, বরং শান্তি। সে বলল, “আমি অনেক ভুল করেছি। কিন্তু একটা প্রাণ আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। আমি আজ সেই প্রাণের কাছে ঋণী।”

পরের মাসে তদন্ত শেষ হল। চারজন কর্মকর্তা বরখাস্ত হল, দুইজনের নামে মামলা চললো, এবং বনদেউলের আশেপাশের অঞ্চল সংরক্ষিত ঘোষণা করা হলো। বনদেউল এখন আর শুধু এক অভিশপ্ত মন্দির নয়, সেটা এখন এক প্রতীক—প্রকৃতির ন্যায়ের।

তবে আমি জানি, এই যুদ্ধ এখানেই থামে না। অন্য কোথাও, অন্য কারও শরীরে হয়তো এখনও বাস করে সেই ছায়া—যে বারবার ফিরে আসে রক্ত আর শুদ্ধতার খোঁজে।

আমি আজও রাতে চোখ বন্ধ করলে শুনি সেই শব্দ—ঘণ্টা… ঘণ্টা… ঘণ্টা…

পর্ব ৭: বনদেউলের শেষ রাত্রি

চাঁদের আলো পড়েছিল বনদেউলের পুরনো পাথরে। ঠিক যেন কোনো পরম প্রাচীন আঙুল আলতো করে ছুঁয়ে দেখছে তার পুরনো ক্ষতচিহ্ন। কুয়াশা নামেনি এখনও, কিন্তু বাতাসে ছিল সেই চেনা গন্ধ—মাটি, ধূপ, আর একটু আগুনের পোড়া চামড়া। আমি, বিভূ আর মদন আবার ফিরে এসেছি মন্দিরের চাতালে, কারণ আজ রাতটা শেষ রাত। অন্তত আমাদের গল্পের। কাল সকালেই পুরো এলাকা চিহ্নিত হবে “অন্তর্গত সংরক্ষিত অঞ্চল” হিসেবে। এবার আর এখানে বেআইনি শিকার বা কাঠ কাটা চলবে না। খবরটা রেঞ্জারদেরও কাছে পৌঁছেছে, সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন পড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বনদেউলের ছায়ার কাছেও হয়তো পৌঁছেছে।

বিভূ আজ শান্ত। মুখে বলিরেখা, গায়ে হালকা নীল কুর্তা। সে যেন নিজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে, এবং সেই ক্ষমা সে পেয়েছে বন থেকে। সে আর তেমন রাতে চমকে ওঠে না, হেঁটে ঘুরে বেড়ায়, গাছের গায়ে হাত রাখে, কুয়ো থেকে জল তোলে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—যেন বন তাকে ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের সন্তান করে।

তবু আজকের রাত আলাদা।

মন্দিরের চাতালে বসে আমরা চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মদন ধীরে ধীরে একটা ধূপকাঠি জ্বালাল। বিভূ বলল, “এই ধূপ, এই আলো—এগুলো শুধু আমাদের জন্য না। যারা আর ফিরবে না, তাদেরও তো কিছু চাই। একটু আলো, একটু গন্ধ।”

আমি কিছু বললাম না। শুধু মনে পড়ল সেই রাতের কথা—যখন মন্দিরের ছাদে সেই ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল, যখন বিভূর চোখ জ্বলছিল, আর আমরা বুঝতে পারছিলাম না, কাকে ফিরিয়ে আনা যাবে আর কাকে নয়।

“আজকে ও আসবে?” মদন জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়।

বিভূ বলল, “ও তো কখনো পুরো চলে যায় না। শুধু অপেক্ষা করে, আমাদের কীভাবে বদলাচ্ছি সেটা দেখতে।”

আমরা সবাই যেন চুপ করে ছিলাম সেই অপেক্ষায়।

হঠাৎ দূরে একটা শব্দ—চররর করে শুকনো পাতা ভাঙার। কেউ হেঁটে আসছে। মদন মশাল ধরল। আলো ফেলতেই দেখা গেল একটা বুড়ো মানুষ, গায়ে মাটি মাখা কাপড়, চোখে গভীরতা।

আমরা চমকে উঠলাম। বিভূ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, বলল, “ভোলা?”

হ্যাঁ, সে-ই। সেই শিকারি ভোলা, যে শিকার করত গর্বে, আর আজ কুঁড়েঘরের মেঝেতে বসে থাকে চুপচাপ, কথা বলে না। আজ সে এসেছে—হাঁটতে হাঁটতে, নিজের ইচ্ছায়।

সে এসে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়ল, মুখ তুলে বলল, “আজ সেই রাত, তাই না? আজ ও পাবে নিজের প্রাপ্য?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি জানেন?”

ভোলা বলল, “আমি দেখেছি… সব। আমি জানতাম, একদিন কেউ না কেউ এই পথটা ঠিক করে ফেলবে। বিভূ যখন চিতাটাকে মারল, তখন আমি বুঝেছিলাম, শাস্তিটা শুধু তার নয়, আমাদের সবার। যারা দেখেও কিছু বলেনি, যারা জঙ্গলের কান্না শুনেও চোখ ফিরিয়েছে।”

আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। এই মানুষটার মুখে ছিল ইতিহাসের ভার। সে যে রাতের পর রাত নিজের গলায় শব্দ আটকে রেখেছিল, আজ তা ধীরে ধীরে খুলে দিচ্ছে।

ভোলা পকেট থেকে একটা পুরোনো, কাঠে মোড়া ঘণ্টা বার করল—ঠিক তেমনি একটা ঘণ্টা, যেটা আমরা বিভূর হাতে দেখেছিলাম সেই রাতে।

“এই ঘণ্টা আমি রেখে দিয়েছিলাম। ওটা তো আমার ছিল। সেই রাতে, আমি যেদিন বাচ্চা সাম্বারটাকে দেখেছিলাম গাছের নিচে… আমি চেয়েছিলাম পুজো দিয়ে শিকার শুরু করব। তারপর… বিভূ গুলি চালায়। আমি আর কিছু বলিনি, শুধু এই ঘণ্টা ফেলে চলে গেছিলাম। জানতাম, এরপর আমার ঘুম আর ফিরবে না।”

সে ঘণ্টা আমাদের হাতে দিয়ে বলল, “আজ যদি ও আসে, ওকে এইটা ফেরত দিও। ওর প্রাপ্য এটা। আর যদি না আসে… তাহলে রাখো, বনদেউলের স্মৃতি হিসেবে।”

আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। রাত বাড়ছিল, কিন্তু বাতাস হালকা লাগছিল। পাখিরা চুপ, গাছের পাতাও যেন নড়ছে না।

হঠাৎ, দূর থেকে একটা শব্দ এলো।

“ঘণ্টা… ঘণ্টা… ঘণ্টা…”

কিন্তু এবার তা আগের মতো ভয়াবহ ছিল না। যেন একটা ক্লান্ত আত্মা শেষবারের মতো নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। মদন বলল, “ও এসেছে।”

কিন্তু আমরা কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু মন্দিরের পেছনে একটা ছায়া দোল খাচ্ছিল, গাছের ছায়ার সঙ্গে মিশে। বিভূ ধীরে ধীরে ঘণ্টাটা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

সে দাঁড়িয়ে বলল, “তুই যা চেয়েছিলি, আমি তোদের সবার সামনে স্বীকার করেছি। তোকে স্বীকৃতি দিয়েছি। আর এখন এই ঘণ্টা তোর।”

সে পাথরের ওপর রেখে দিল ঘণ্টা। হঠাৎ হাওয়া উঠল। ধূপকাঠির ধোঁয়া একদম সোজা উঠে গেল আকাশে। আমি দেখলাম, সেই ছায়া, ধীরে ধীরে পেছন হেঁটে গাছের ভেতর মিলিয়ে গেল।

ঘণ্টা বাজল না আর। শুধু একটা নিঃশব্দ বিদায়।

ভোলা মাথা নুইয়ে বলল, “ও এবার শান্তি পেল।”

বিভূ বলল, “হ্যাঁ। এবার আমরাও পারি শান্তিতে ঘুমোতে।”

আমরা তিনজন বসে রইলাম আরও কিছুক্ষণ। সেই মুহূর্তটা যেন কোনো ভাষায় ধরা যায় না—না দুঃখ, না মুক্তি, না আনন্দ। শুধু একটা বোঝা নামার মতো অনুভূতি।

শেষ রাতে বনদেউলের আকাশে তারা ছিল, বাতাসে পাখির ডানা, আর মাটিতে তিনজন মানুষ—যারা শিকারি নয়, শ্রোতা ছিল। এক পুরনো আঘাতের সাক্ষী, এক নতুন ইতিহাসের জন্মদাতা।

পর্ব ৮: যারা ফিরে আসে না

সকালের আলোয় বনদেউলের চাতালটা যেন অনেক শান্ত। পাথরের গায়ে শিশির জমেছে, ধূপকাঠির গন্ধ এখনও হালকা ভাসছে বাতাসে। রাতের সেই ছায়া এখন আর কোথাও নেই—কোনো গাছের আড়ালে নয়, মন্দিরের ছাদে নয়, না চোখের কোনায়। শুধু একটা নিঃসঙ্গ ঘণ্টা পড়ে আছে পাথরের উপর—চুপচাপ, স্থির। যেন যা বলার ছিল, যা বোঝানোর ছিল, তা বলা শেষ।

বিভূ ঝুঁকে ঘণ্টাটাকে হাতে তুলল, তারপর ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর গেল। আমরা দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোলা একটা পুরনো শালপাতা দিয়ে মুখ মুছল, তারপর বলল, “অনেকটা পথ পেরোলাম, শিকারি থেকে সাক্ষী পর্যন্ত। এখন এ বন আমার বাড়ি নয়, প্রভু। ওর কাছে আমি শুধু এক লজ্জিত অতিথি।”

আমি কিছু বললাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, এমন অনেকেই ছিল যারা এসেছিল বন্দুক হাতে, চলে গেছে নিশান রেখে। কিন্তু তারা আর কখনও ফিরে আসেনি। কেউ তাদের খুঁজত না, কেউ আর নাম নেয় না। তারা থেকে যায় পাতার ফাঁকে, শব্দের ভিতর, আগুনের ছাঁইয়ে। তারাই হয়ত সত্যিকারের ‘বনবাসী’—যারা কখনোই পুরোপুরি যায় না, আবার কখনোই পুরোপুরি ফেরে না।

দুপুর নাগাদ আমি আর মদন রেঞ্জ অফিসে ফিরে এলাম। বিভূ থেকে গেল—এইবার আর গবেষক বা রেঞ্জার হিসেবে নয়, বরং এক পথপ্রদর্শক হিসেবে। সে থাকবে বনদেউলের পাশের গ্রামে, স্থানীয়দের সঙ্গে কাজ করবে—পশুপালনে, চাষে, আর বনসংরক্ষণে। ওর যাত্রার একটা নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

রেঞ্জ অফিসে ফিরে তদন্তের ফাইল জমা দিলাম। অফিসাররা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্য সদর দপ্তরে। তারা জানাল, “এই তথ্যগুলো শুধু বনদফতরের নয়, পরিবেশ মন্ত্রকের কাছেও যাবে। আপনি একটা শক্ত কাজ করেছেন, মিঃ রায়। আমরা চাই, আপনি এক বছর এই অঞ্চলের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করুন।”

আমি রাজি হলাম। মনে হচ্ছিল, কাজটা এখানেই শেষ নয়—বরং এখান থেকেই একটা বড় দায়িত্ব শুরু হচ্ছে।

পরদিন আমি শহরে ফিরলাম। তবে ফেরা মানে যে ফিরে আসা, তা নয়। মনে হচ্ছিল, আমি একটা ভারী অদৃশ্য বোঝা কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি—একটা অরণ্যের দায়, এক আত্মার শান্তির প্রতিশ্রুতি।

রাতে ঘরে ফিরে মোমবাতি জ্বালিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। জানালার বাইরে রাত নামছে, পাখির ডাক থেমে গেছে। তখনই ফোন এল। স্ক্রিনে নাম নেই, কিন্তু কণ্ঠটা চেনা—বহুদিন আগে বনদফতরের এক শীর্ষ অফিসার, যে প্রথমবার আমাকে গবেষণার অনুমতি দিয়েছিল।

“শম্ভু,” সে বলল, “আমি খবর পাচ্ছি—তুমি যা করেছ, তার জন্য অনেকের ঘুম হারাম হয়েছে। সাবধান থাকো। এই কাজ সবার পছন্দ হবে না।”

আমি হাসলাম, “ভয় পেলে তো আর জঙ্গলে ঢোকাই উচিত না, আপনি জানেন তো সেটা।”

ও বলল, “তাই বলছি। যারা একবার বনের সত্যিটা দেখে ফেলে, তারা আর ফিরতে পারে না। তারা রয়ে যায়।”

ফোন কেটে গেল।

আমি জানতাম, কথাটা আক্ষরিক না হলেও মিথ্যেও নয়।

পরের কিছুদিন কেটেছে নথি গোছাতে, মিডিয়ার প্রশ্নের জবাব দিতে, এবং ধীরে ধীরে বনদেউলের গল্পটাকে শহরের কাগজে, মঞ্চে তুলে ধরতে। রীতার রিপোর্ট, আমার প্রেজেন্টেশন, বিভূর ভিডিও—সব মিলিয়ে একটা গল্প তৈরি হলো, যেটা শুধু একটি চিতাবাঘের নয়, একটি গোটা ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

তবে এই সময়ে আমি বুঝলাম, কিছু মানুষ এমন থাকে যারা সত্যি দেখে ফেললে চুপ থাকতে পারে না। যেমন ভোলা। সে নিজেই যোগাযোগ করল রেঞ্জ অফিসে, বলল, “আমারও কিছু বলার আছে। যদি আপনাদের দরকার হয়, আমি সাক্ষ্য দিতে পারি।” আমরা জানতাম, ওর কথা আইনি মান্যতা না পেলেও নৈতিক প্রমাণ হিসেবে অনেক কিছু বদলে দিতে পারে।

এর মাঝেই খবর এলো—তিনজন অফিসার শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। দুজন শিকারচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে চাকরি হারিয়েছে, এবং একজনে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বনদেউল আর নিষিদ্ধ নয়, এখন সংরক্ষিত।

তারপর একদিন একটা পোস্টকার্ড এলো আমার ঠিকানায়—জঙ্গলের গন্ধ মাখা, ময়লা কাগজে লেখা:

“আমি তোর কাছেই ছিলাম, শুধু চেয়েছিলাম কেউ আমার কথাটা বলুক। তুই বলেছিস। তাই আমি এখন বিশ্রামে। কিন্তু যারা আজও ফাঁদ পাতে, তাদের জন্য আমি থেকে যাব। – বনদেউলের ছায়া।”

আমি কিছুক্ষণ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। জানি না এটা কে পাঠাল, বিভূ? মদন? ভোলা? নাকি কেউই না, শুধু বাতাস, মাটি আর গাছেদের পক্ষ থেকে একটা ধন্যবাদ।

আমি সেটা আমার ডেস্কে রেখে দিলাম, পাশে সেই পেনড্রাইভ আর ক্যামেরা। এগুলো এখন ইতিহাস নয়, এগুলো দায়িত্বের স্মারক।

শেষ বিকেলে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, হালকা বাতাসে জানলার পর্দা দুলছিল। মনের ভিতর একটা প্রশ্ন জেগে উঠল—তবে কি সত্যি কিছু আত্মা রয়ে যায়? যারা কথা বলে না, শুধু অপেক্ষা করে—একটা সঠিক মানুষের, একটা সঠিক কথার, একটা সঠিক প্রতিশোধের?

হয়তো তারা ফেরে না। আবার হয়তো তারা প্রতিটি গাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। তারা নয়তো আরেকটা বিভূ হয়ে ওঠে, আরেকটা ভোলা, অথবা হয়তো আমিই।

কারণ, যারা বনকে একবার ভালোবেসে ফেলে, তারা আর পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারে না।

পর্ব ৯: শিকারের দিনলিপি

বনদেউলের ঘটনার পর অনেক কিছুই বদলে গেছে। গাছেরা যেন একটু বেশি দুলে ওঠে, পাখিরা আর মানুষ এলে ততটা ভয় পায় না, আর ভোরবেলার কুয়াশার ভেতর থেকে হঠাৎ কারও নিঃশব্দ উপস্থিতি যেন আর গা ছমছমে লাগে না। কিন্তু একটা জিনিস আমি খেয়াল করছিলাম—বন আমাদের ক্ষমা করলেও নিজেকে কখনও পুরো ভুলে না। তার মধ্যে জমে থাকে ইতিহাসের গন্ধ, শিকারের রক্ত, আর অপরাধের দিনলিপি।

আমার হাতে আসতে শুরু করেছে কিছু পুরোনো ডায়েরি। ভোলা তার পুরনো কুড়েঘরের কুঠুরির নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। বলল, “এগুলো আমি লিখেছিলাম, যখন প্রতিটি শিকারের পর একটা অদ্ভুত গ্লানি আসত। মনে হতো, আমি শুধু মাংস মারছি না, একটা জঙ্গল ছিঁড়ে ফেলছি। কিন্তু তখন কেউ শুনত না, তাই লিখতাম।”

প্রথম পাতায় লেখা:

“১৮৯ তম শিকার—সাম্বার হরিণ। শরৎকাল। বাচ্চা একটাকে টার্গেট করেছিলাম, মা এসে পড়েছিল। বাচ্চাটা পালিয়ে যায়, মা’কে গুলি করি। বুকের কাছে রক্ত… তাকিয়ে ছিল… অনেকক্ষণ।”

এই ধরনের লেখা কোনো কাব্য নয়, কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের নথি নয়। এগুলো এক জীবনের আত্মস্বীকারোক্তি। আমি ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি ভোলার সঙ্গে হাঁটছি—বন্দুক হাতে, ঘামে ভেজা মুখে, আর একটা অদ্ভুত জ্বর নিয়ে।

মদন এসে পাশে বসে বলল, “স্যার, আপনি এত মন দিয়ে পড়ছেন কেন?”

আমি বললাম, “কারণ এটাই আসল ইতিহাস। সরকারি কাগজে যা লেখা নেই, লোকগাথায় যা বলা হয়নি, তা লুকিয়ে থাকে এমন পাতায়। আমরা যখন শিকার বলি, তখন শুধু মৃতদেহ দেখি। কিন্তু যে গুলি চালায়, তার বুকেও কিছু কাঁটা ঢুকে যায়।”

ভোলার ডায়েরিতে একটা জায়গায় লেখা ছিল—

“বনের মাঝখানে একটা মন্দির আছে, পাথরের ছাদের ওপর বসে থাকে একটা চোখ। আমি তাকালেই বুঝি, ও সব দেখছে। আজ আমি পাখি মারিনি, কারণ চোখটা ছিল লাল।”

এই লেখাটা আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে দিল। কারণ, আমিও তো সেই চোখ দেখেছি। বিভূর গায়ে ছায়া পড়েছিল যেদিন, সেদিন সেই চোখই তো দেখছিল আমাদের—অদৃশ্য, অথচ তীক্ষ্ণ।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম—এই দিনলিপিগুলো শুধু আমার কাছে থাকলে চলবে না। এগুলো প্রকাশ করা উচিত, না গল্পের মতো, না কেস স্টাডির মতো, বরং সত্যের দলিল হিসেবে। একজন শিকারি কেমন করে নিজের ভিতরে একজন শ্রুতিধার হয়ে ওঠে, তা বোঝানোর জন্য।

রীতাকে সব জানালাম। ও বলল, “আমরা চাইলে এটার ওপর একটা দীর্ঘ ডকুমেন্টারি করতে পারি। ভোলার মুখ, বিভূর সাক্ষাৎকার, আপনার ক্যামেরার ফুটেজ—সব কিছু একসঙ্গে। নাম দেবে কী?”

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, “জারা ফিরে আসে না। কারণ এইসব প্রাণীরা, এইসব গাছেরা, এইসব ভুল—কখনোই পুরোপুরি ফেরে না। শুধু রয়ে যায় স্মৃতিতে।”

সেই সন্ধ্যায় বিভূ এল গ্রাম থেকে। তার হাতে ছিল একটা প্যাকেট—মাটির কালি দিয়ে লেখা পাতার নোট। বলল, “এইগুলো আমি লিখেছি গত কয়েক মাস ধরে। তুমি যদি ভাবো কাজে লাগবে…”

আমি নিলাম। পড়ে দেখলাম—সেখানে শুধু শিকারের বিবরণ নয়, প্রথমবার নিজের অপরাধ বর্ণনা করেছে বিভূ।

“আমি একটা বাচ্চা চিতাকে গুলি করেছিলাম, রিপোর্টে বলেছিলাম ‘বিপদজনক প্রাণী’। অফিস খুশি হয়েছিল, আমি কিন্তু কাঁদিনি। আজ বুঝি, না কাঁদাটাই আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ।”

আমি জানি, এ লেখা প্রকাশ পেলে অনেকে বলবে—“এই আত্মস্বীকৃতি নিজের দায় এড়ানোর কৌশল।” কিন্তু আমি জানি, এই লেখাগুলোই বদলের প্রমাণ।

তারপর একটা ঘটনা ঘটল, যেটা আমাদের আবার চমকে দিল।

এক ভোরবেলা বনদফতরের এক নতুন অফিসার এল, মুখে কৌতূহল আর হাতে একটা মোটা ফাইল। বলল, “স্যার, আমরা বনদেউলের আশপাশে একটা পুরনো গুহা আবিষ্কার করেছি। খোঁড়াখুঁড়ির সময় কিছু হাতির দাঁত, শুকনো হাড় আর একটা ছোট রৌপ্যমূর্তি পেয়েছি।”

আমি বললাম, “তবে তো এটা শুধু শিকারের জায়গা নয়, হয়তো পুরোনো পূজার স্থানও ছিল।”

সে বলল, “সম্ভবত। কিন্তু একটা বিষয় আপনাকে দেখাতে এসেছি।”

ফাইল খুলে দেখাল—একটা কালচে ছাপা ছবি। একটা মূর্তির গায়ে খোদাই করা—ঘণ্টা হাতে একজন শিকারির কঙ্কাল, পায়ের নিচে একটা সাম্বার হরিণ। চোখটা খালি, কিন্তু তাকানো যেন আমার দিকেই।

আমি শিউরে উঠলাম। বিভূ ফিসফিস করে বলল, “ও এখনও রয়ে গেছে। শুধু এখন কঙ্কাল নয়, ইতিহাস হয়ে।”

আমরা কেউ কথা বলিনি। শুধু বুঝেছিলাম, বন তার নিজস্ব দিনলিপি নিজের মতো করে লিখে রাখে—মাটিতে, মূর্তিতে, মানুষের মনে। আমরা হয়তো লেখক নই, শুধু পাঠক।

সেই রাত আমি ডায়েরি খুলে লিখলাম—

“আজ ভোলা আর বিভূর লেখা একসঙ্গে পড়লাম। দুজন শিকারি, দুজন সাক্ষী, দুজনের পেছনে এক ছায়া। বনদেউল এখন নীরব, কিন্তু তার ভেতরে গুনগুন করে এক নামহীন আত্মার কাহিনি।”

পর্ব ১০: বনদেউলের বিদায়বেলা

শেষবারের মতো যখন বনদেউলে ফিরলাম, তখন শরৎকালের বিকেল। আকাশে সোনালি আলো, পাতায় পাতায় হাওয়া খেলে যাচ্ছে। মন্দিরের চারপাশে এখন ঝাঁট পড়েছে, শালপাতার আস্তরণ উঠেছে অনেকটাই। একটা সরকারি সাইনবোর্ড গাঁথা হয়েছে পাথরের গায়ে—“সংরক্ষিত অঞ্চল: বনদেউল জৈবিক সম্পদ অঞ্চল”। মন্দিরের ছাদে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, তবে তার ছায়াটা যেন এখনো পাথরের ফাটলে রয়ে গেছে, ধুলোর মতো।

আমি একা ছিলাম না। সঙ্গে ছিল মদন, বিভূ আর ভোলা। আমাদের সবার মুখে একরকম স্থিরতা, একরকম শেষবারের মতো কিছু অনুভব করার তাড়া। এই যাত্রার শেষে কোনও কোলাহল নেই, নেই উত্তেজনা। শুধু মনের ভিতরে একটা কথা ঘুরছে—“আমরা কি সত্যিই শেষ করেছি?”

চাতালের উপর বসে বিভূ বলল, “এই জায়গাটা এখন নতুন করে বাঁচবে। শিকার হবে না, চোরাপথ বন্ধ, এবং যারা একসময় ভয় পেত, তারা এখন এ জায়গাকে শ্রদ্ধা করে। জানিস শম্ভু, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শান্তি।”

ভোলা ফিসফিস করে বলল, “আমার বয়স হচ্ছে। শরীর আর ততটা চলে না। কিন্তু আমি মরার আগে অন্তত এটুকু জানি—এই বনের একটা কষ্ট আমি কিছুটা হলেও হালকা করতে পেরেছি।”

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। সত্যিই তো, এই তিনজন মানুষ—যারা একসময় বন্দুক ধরেছিল, বা যার সামনে প্রাণ খোয়ানো হয়েছিল—আজ তারাই দাঁড় করিয়েছে একটা নতুন সত্য। আর আমি? আমি শুধু কাহিনি লিখেছি।

বিকেলের শেষ আলোয় আমরা চারজন মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। বিভূ হাতে নিয়েছিল সেই পুরনো কাঁসার ঘণ্টাটা। যেটা একসময় ডাক দিয়ে এনেছিল বিভীষিকা, আজ সেটা যেন নিঃশব্দের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিভূ ঘণ্টাটাকে মন্দিরের পুরোনো জায়গায় রেখে দিল। তারপর তিনজনে একসঙ্গে বসে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলাম। কোনও মন্ত্র, কোনও ঘন্টার ধ্বনি নয়, শুধু একান্ত এক মুহূর্ত, যেখানে আত্মা আর সময় এক হয়ে যায়।

আমি হঠাৎ অনুভব করলাম—এই স্থানে কোনো অভিশাপ নেই আর। বরং এক আত্মার তৃপ্তি। এক সময়, এক সুর, এক ঘ্রাণ… সব মিলিয়ে এক নিবিড় বিদায়।

তারপর বিভূ বলল, “চল, আজকের পর আমরা আর এখানে রাত কাটাব না। বন নিজেই এবার বিশ্রাম চায়।”

ফিরে যাওয়ার সময়, মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে হঠাৎ এক ঝাঁক সাম্বার হরিণ ছুটে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। তাদের দৌড়ে কোনো ভয় ছিল না, বরং স্বাধীনতা। যেন তারাও বুঝে গেছে, এ বনের পেট থেকে এবার আর রক্ত ঝরবে না।

মদন হেসে বলল, “দেখলেন তো, ওরা কেমন নিশ্চিন্ত?”

আমি বললাম, “এটাই আমাদের সেরা পুরস্কার।”

সেই রাতে ক্যাম্পে ফিরে, আমি ডায়েরি খুলে লিখলাম—

“আজ বন নিজেই বিদায় নিল তার একটা অধ্যায় থেকে। যারা কেবল রক্ত চেয়েছিল, তারা আর ফিরবে না। যারা শুনেছিল বনদেউলের ছায়ার ডাক, তারা এবার বেঁচে ফিরেছে। আমি জানি, বনদেউল শুধু একটা মন্দির নয়, একটা আত্মার ঘর। সে এবার ঘুমোতে যাচ্ছে।”

পরদিন আমরা ফিরতি পথে হাঁটলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, ভোলা দাঁড়িয়ে আছে চাতালের একপাশে। বাতাসে ওর ধুতি দুলছে, কাঁধে কাপড়, মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি। সে হয়তো এবার এখানেই থাকবে, না হয় বনের ভেতরেই মিলিয়ে যাবে, আর কখনও কেউ খুঁজে পাবে না।

বিভূ তার কাঁধে হাত রাখল, কিছু বলল না। মদন বলল, “স্যার, আমরা কি আবার কখনও আসব এখানে?”

আমি বললাম, “হয়তো আসব। তবে আর শিকার নিয়ে নয়। এবার গল্প নিয়ে। শিক্ষা নিয়ে।”

কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি সবকিছু একটা বইয়ের মতো করে গুছিয়ে ফেললাম। নাম দিলাম “বনদেউলের ছায়া”। ভিতরে বিভূর লেখা, ভোলার ডায়েরির কিছু অংশ, আমার গবেষণার নোট, এবং কিছু অদ্ভুত স্বীকারোক্তির টুকরো।

বইটি প্রকাশের পর কেউ বলল এটা সত্য, কেউ বলল কল্পনা। কিন্তু পাঠকের চোখে দেখা গেল—একটা জঙ্গল কেমন করে রক্ত থেকে নিষ্কৃতি চায়, মানুষ কেমন করে পশুর কাছে ক্ষমা চায়।

তারও কিছুদিন পর, এক সন্ধ্যায় ডাক এল—বনদফতরের তরফ থেকে। তারা বলল, “আমরা চাই, আপনি আগামী এক বছরের জন্য ‘জৈবিক আখ্যান সংরক্ষণ প্রকল্প’-এর প্রধান হোন।”

আমি বললাম, “আখ্যান তো বন নিজেই রচনা করে।”

তারা বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু সেই আখ্যান লিখে রাখার কেউ না থাকলে, ইতিহাস শুধু ছায়া হয়। আপনি তো ছায়ার কথা বলেছিলেন—তাই আপনাকেই বলছি।”

আমি রাজি হলাম।

আর সেদিন রাতে, জানালার পাশে বসে হালকা বাতাসে পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনে হচ্ছিল—এই গল্প সত্যিই শেষ হল তো?

হয়তো না।

কারণ ছায়ারা ফেরে না, কিন্তু তাদের গল্প ঠিকই ফিরে আসে।

বারবার।

শেষ