অদ্বৈত বসু

চন্দ্রপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে, গহন বাঁশবনের মাঝে লুকিয়ে ছিল একটা জরাজীর্ণ পোড়ো মন্দির। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা বলত, এককালে সেখানে সিদ্ধতান্ত্রিক করালীনাথ তপস্যা করতেন। তার মৃত্যুর পর কেউ আর সাহস করে ওই মন্দিরে পা রাখেনি।

কিন্তু শহর থেকে আসা প্রত্নতত্ত্ব গবেষক দিব্যজিৎ বিশ্বাস কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ঠিক করলেন, এই তন্ত্রমন্দিরের ইতিহাস খুঁজে বার করবেন।

গ্রামের এক বৃদ্ধ পুরুত তাকে সাবধান করলেন—

“ওখানে রাত কাটানো মানেই আত্মার আহ্বান। করালীনাথের মৃত্যু হয়নি… সে এখনও শক্তির আকারে রয়ে গেছে।”

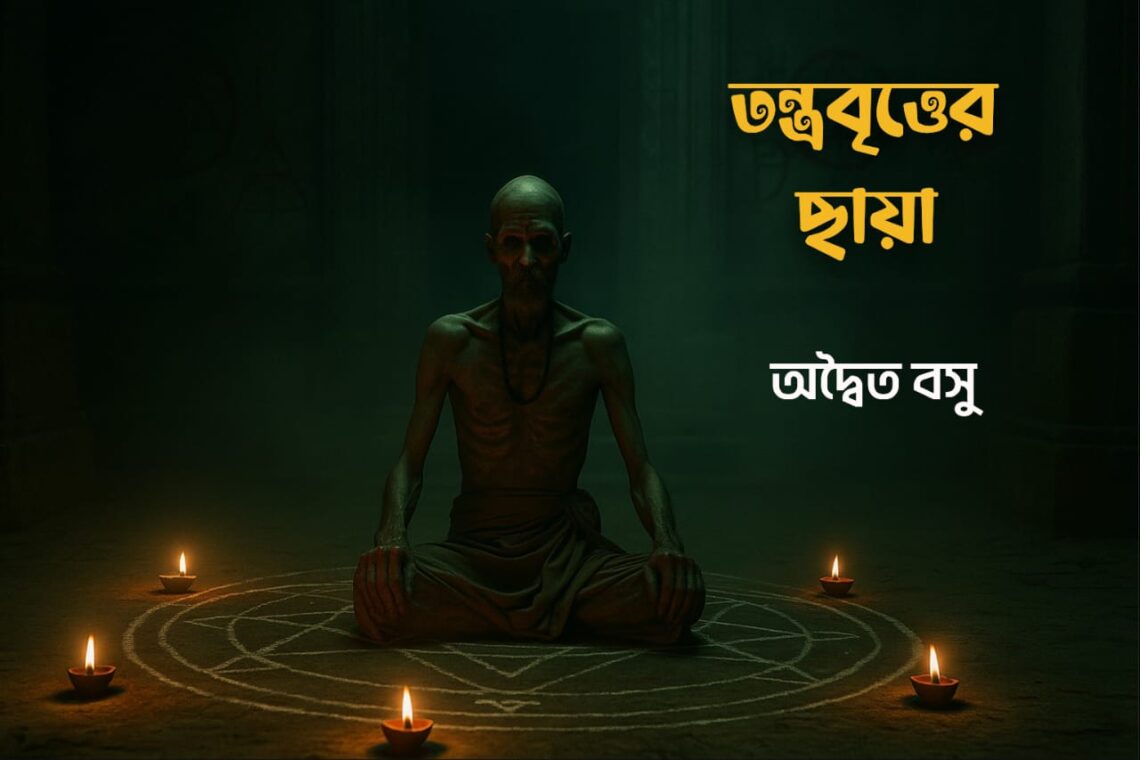

দিব্যজিৎ হেসে উড়িয়ে দিলেন। পরদিন বিকেলে একটি লণ্ঠন, ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। পাথরের মেঝেতে আঁকা ছিল বিশাল এক তান্ত্রিক মণ্ডল—লাল চুন আর ছাইয়ের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল চারদিক।

রাত গড়াতে শুরু করল। লণ্ঠনের আলো নিভে গেল হঠাৎ। টেপরেকর্ডারে কেবল অস্পষ্ট শব্দ—কেউ যেন দূর থেকে মন্ত্র পড়ছে। বাতাসে ভেসে এল ধূপ, চন্দনের সাথে রক্তের গন্ধ।

দিব্যজিৎ টর্চ জ্বালাতে গিয়ে দেখলেন, মণ্ডলের মাঝখানে বসে আছেন একজন—নগ্ন, কংকালসার, চক্ষুশূন্য গর্তের মতো চোখ।

“আমি করালীনাথ… তোকে ডেকেছি বহু যুগ ধরে…”

তারপর সব অন্ধকার।

পরদিন গ্রামের লোকজন মন্দিরের বাইরে দেখতে পেলেন, দিব্যজিতের দেহ পড়ে আছে। কিন্তু তার চোখ ছিল উন্মুক্ত—আর দু’চোখ জুড়ে আঁকা ছিল রক্তের মণ্ডল।

মণ্ডলের ভেতর সেই রাত থেকে অদ্ভুত ফিসফাস শোনা যায়… যেন কেউ বারবার বলছে—

“তোদের একজন এসে গিয়েছে, এবার বাকিরা…”

নিষিদ্ধ মন্দিরের ছায়া

চন্দ্রপুর গ্রামের মানুষজন সূর্য ডোবার আগেই ঘরে ফিরত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এক বিশাল বাঁশবন, তার মাঝে চাপা পড়ে থাকা এক পুরনো মন্দির—লোকের মুখে যেটা পরিচিত “তন্ত্রমন্দির” নামে।

পুরনো দিনের গাঁথায় বলা হয়, সেই মন্দির এককালে তান্ত্রিক করালীনাথের সাধনভূমি ছিল। কেউ বলে তিনি স্বয়ং মৃত্যুর দেবতাকে ডাকতে পেরেছিলেন। কেউ বলে তিনি মানুষ নয়, রক্তপিপাসু শক্তি হয়ে উঠেছিলেন নিজেই। তার মৃত্যুর পর নাকি পুরো এলাকাটাই অভিশপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু শহরের এক তরুণ গবেষক দিব্যজিৎ বিশ্বাস এই সব কথায় বিশ্বাস রাখতেন না। তার বিশ্বাস ছিল ইতিহাসে, প্রমাণে, যুক্তিতে।

কলকাতার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গবেষণার সূত্রে তিনি চন্দ্রপুরে আসেন। সঙ্গে ছিলেন শুধু তার ক্যামেরা, নোটবই, রেকর্ডার আর একটি মানচিত্র।

মন্দিরের খোঁজ করতেই গ্রামের লোকজনের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়।

“ওখানে যেও না বাবু,” সাবধান করে বলেন গ্রামের পুরুত নারায়ণ ঠাকুর, “যাঁরা গেছেন, তাঁরা কেউ আর ফেরেননি ঠিকভাবে। চোখে অন্ধকার, মুখে হিজিবিজি কথা… কেউ পাগল, কেউ নিখোঁজ।”

দিব্যজিৎ হেসে বলেন, “ভূত নিয়ে ভয় পেলে ইতিহাস লেখা হবে না ঠাকুরমশাই। সত্য খুঁজতে গেলে ভয়কে পাশ কাটাতে হয়।”

তবে পুরুতের চোখে সেই হাসি কোনও আস্থা জাগায় না। তিনি শুধু বলেন, “যদি যেতেই চাও, তবে সন্ধ্যার আগেই ফিরো। কারণ ওই মন্দির রাত পোহাতে দেয় না…”

পরদিন বিকেলে দিব্যজিৎ বেরোলেন। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, পাতার ফাঁকে ঝিরঝিরে আলো এসে পড়ে তার গায়ে। গাছপালার শব্দে যেন ফিসফাস শুনতে পাচ্ছিলেন—কিন্তু সেগুলো হয়তো কেবল পাতা নাড়া দেওয়ার শব্দই।

অবশেষে দেখতে পেলেন সেই পোড়ো মন্দির। কালো পাথরের গা বেয়ে লতাগুল্মের শিকড়, দরজায় ধ্বংসাবশেষ। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়—মন্দিরের ঠিক সামনে কেউ যেন সদ্য ছাই দিয়ে আঁকা মণ্ডল তৈরি করেছে।

ছায়ায় ছায়ায় মিশে থাকা অন্ধকার থেকে যেন কিছু একটা তাঁকে ডেকে বলছে—“এসো…”

তপস্যার গন্ধ

মন্দিরের চত্বর পেরিয়ে গর্ভগৃহে পা রাখতেই দিব্যজিৎ থমকে গেল। ভেতরে আলো নেই, অথচ অন্ধকারও নয়। একটা ধূসর, ধোঁয়াটে আলো যেন নিজের মতো করে জেগে আছে ভেতরে।

তার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বালাতেই এক মুহূর্তের জন্য গোটা ঘর ঝলসে উঠল—দেয়ালের গায়ে লাল রঙে আঁকা চক্র, পাঁচ কোণওয়ালা তারকা, কপালহীন মুখের প্রতিচ্ছবি আর আরাম্ভ মন্ত্রের ছিন্ন ছিন্ন ছায়া।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার, অথচ সে নিজেকে সামলে নিয়ে নোটবই খুলে লিখতে শুরু করল:

“চন্দ্রপুর তন্ত্রমন্দির—আদ্যতান্ত্রিক প্রতীকের উপস্থিতি স্পষ্ট। সম্ভবত কালান্তক উপাসনার স্থান। নির্জনতা বজায়, তবে আশেপাশে মানুষের চলাচলের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।”

তখনই টেপরেকর্ডারে কিছু একটা শব্দ ধরা পড়ল। প্রথমে অস্পষ্ট—তারপর একদম স্পষ্ট ও কাঁপন ধরানো কণ্ঠে:

“এ যে আসল রক্তের বৃত্ত, প্রেত নাচে এখানে…।”

সে থেমে গেল। রেকর্ডার বন্ধ করে আবার চালু করল। এইবার কিছুই নেই। কেবল বাতাসের শোঁ শোঁ।

হঠাৎ তার চোখ গেল এক কোণে রাখা পাথরের আসনে। সেখানে একজোড়া হাতের ছাপ—লালচে, যেন দগ্ধ রক্ত। ছাপগুলো এখনো ভেজা, যেন কেউ সবে বসেছিল সেখানে।

হঠাৎ যেন চারদিকে ধূপের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। অজান্তেই সে গলার কাছে হাত দিয়ে ধরল নিজের লকেটটা—ছোটবেলায় ঠাকুমা দিয়েছিলেন, বলতেন, “তান্ত্রিকের চোখ থেকে রক্ষা করে।”

তখনই সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল—একজন সন্ন্যাসী, মাথা মুড়োনো, চোখ জোড়া লাল টকটকে। সাদা ছাই মাখানো মুখ। সোজা দিব্যজিতের দিকে তাকিয়ে বলল—

“ফিরে যা। এখান থেকে যা। না হলে এই শরীর আর তোর থাকবে না। তুই এখন শুধু বাহক।”

দিব্যজিৎ এক পা পিছিয়ে এল। কিন্তু পিছনে তাকিয়েই বুঝল—পথটা আর নেই। বাঁশবন আর নেই। কেবল মন্দির… চারদিক ঘিরে অন্ধকার।

আর সেই অন্ধকারের ভেতর যেন একসঙ্গে শত শত গলা বলছে—

“ও ফিরে গেল না… এবার শুরু হোক…”

রক্তের রেখা

মন্দিরের দরজার বাইরে যেটা ছিল বাঁশবন, সেটা যেন কোথাও মিলিয়ে গেছে। চারপাশে কেবল ছায়া আর ছায়া। আর তার মাঝখানে, গর্ভগৃহের মেঝেতে, একটা রক্তের রেখা টানানো হয়েছে ঠিক দিব্যজিতের পায়ের সামনে।

দেখতে দেখতে সেই রেখা বৃত্ত হয়ে গেল। আর সেই বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে সে দাঁড়িয়ে।

তার মনে হলো, শরীরটাকে যেন কেউ টানছে ভেতর থেকে। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, বুক ধকধক করছে।

মাটির উপর একে একে জ্বলে উঠল পাঁচটা প্রদীপ—মনে হচ্ছিল, কেউ যেন অদৃশ্য হাতে সেগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ সেই তান্ত্রিক আবার সামনে এল। এবার তার গলায় গলায় মালা, শরীরে ছাই, গলায় সাপের হাড়। সে ধীরে ধীরে কাছে এসে বলল—

“তুই তো ডেকেছিস আমাকে। এবার কেন ভয় পাচ্ছিস? জেনে রাখ, এই তন্ত্রের পথে একবার পা রাখলে আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকে না।”

দিব্যজিৎ কাঁপতে কাঁপতে বলল, “আমি কেবল গবেষণা করতে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি না এসব…”

তান্ত্রিক হেসে উঠল, সেই হাসি যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছে।

“বিশ্বাস করিস না, তাই তোকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ যারা মানে, তারা পালায়। আর যারা মানে না, তারা শিকার হয়।”

হঠাৎ চারপাশের দেয়াল থেকে উঠে এলো দেহহীন ছায়ারা। কারও মাথা নেই, কারও মুখে গর্ত, কারও পায়ে রক্ত। তারা একসঙ্গে বলে উঠল—

“আমরা তারাই… যারা গবেষণা করতে এসেছিল।”

দিব্যজিৎ দৌড়াতে চাইল, কিন্তু পা যেন মাটি চুষে রেখেছে। সে পড়ে গেল। গায়ের ওপর অদৃশ্য কোনো শক্তি বসে পড়ল। তার চোখ থেকে জল ঝরছে, মুখ ফাঁটা, চিৎকার করে উঠতে চাইছে—কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে।

আর তখনই সেই বৃত্তের এক কোণ থেকে উঠে এল একটা শিশু-কণ্ঠ, গলার স্বর একেবারে স্বাভাবিক—

“তুমি আমাকে দেখতে এসেছিলে, তাই না? আমিও গবেষণা করছিলাম একদিন…”

দিব্যজিৎ তাকিয়ে দেখল—একটা ছেলেমেয়ে চেহারার ছায়া, গায়ে স্কুল ড্রেস, কিন্তু চোখ দুটো ফাঁকা। আর সে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

“চলো, এবার আমাদের দলের সদস্য হও…”

হঠাৎ কোথা থেকে যেন ঝড়ের শব্দ, বাতাস ছিঁড়ে দিচ্ছে সব কিছু, আর সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে মন্ত্র—

“রক্তে জন্ম, ছায়ায় বিলয়…”

ছায়ার ভিতর ডাক

চারপাশে কেবল ছায়া, মন্ত্র, আর কান ফাটানো বাতাসের শব্দ। দিব্যজিৎ এবার বুঝে গেল—এই মন্দির শুধু পোড়ো নয়, এটা একটা জ্যান্ত উপাসনাক্ষেত্র, যেখানে কেউ না কেউ এখনও শক্তি আহ্বান করে চলেছে।

তাঁর পায়ের নিচের রক্তবৃত্ত থেকে এবার ধোঁয়ার মতো কিছু একটা উঠে এসে মুখের কাছে আসতে লাগল। সেই ধোঁয়ার ভেতর কণ্ঠস্বর—পুরুষ না নারীর বোঝা যায় না—

“তুই এসেছিস—কারণ তোর মধ্যেই আছে প্রাচীন আত্মার বীজ… করালীনাথ শুধু একজন নয়, একটা ধারাবাহিকতা।”

দিব্যজিৎ জোর করে বলল, “আমি মানুষ। গবেষক। আমি এখানে অতীত জানার জন্য এসেছি, অংশ হওয়ার জন্য না।”

কণ্ঠস্বর হেসে উঠল—

“মানুষ ভাবছিস নিজেকে? আয়নায় নিজেকে একবার দেখিস।”

হঠাৎ সামনে ঝুলে এল এক ফাটা আয়না—ঝুলে নয়, যেন হাওয়ায় ভাসছে। দিব্যজিৎ তাকিয়ে দেখল, সেখানে তার চেহারা নেই।

একটা সাদা চোখওয়ালা মুখ, কপালে আঁকা রক্তচক্র, আর পেছনে গজানো সাপের মতো ছায়া।

সে চিৎকার করে উঠল—“না! আমি ও না! আমি দিব্যজিৎ বিশ্বাস!”

কিন্তু চারদিক থেকে আবার সেই শতকণ্ঠে ধ্বনি উঠল—

“তুই দিব্যজিৎ ছিলি… এখন তুই করালীনাথের উত্তরসূরি… বেছে নেওয়া হয়েছে তোকে।”

মাঠির নিচে যেন কিছু কাঁপছে। দেয়াল ফাটছে। মাটির তলায় থেকে উঠে আসছে করালীনাথের প্রাচীন কঙ্কালাকৃতি দেহ, কপালে তাম্রপট্ট। আর সেই সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘ্রাণ—ধূপ, রক্ত আর পোড়া মাংসের।

দিব্যজিৎ অজান্তেই মন্ত্র আওড়াতে লাগল—যেটা সে কোনোদিন শেখেনি, কোনোদিন পড়েনি—

“ত্রৈলোক্য বিঘ্নহারিণী, কালরাত্রি, চণ্ডী…”

সে বুঝে উঠতে পারছিল না—কে জপ করছে? সে নিজে, না তার শরীর?

আর তখনই মন্দিরের মেঝে ফেটে বেরোল একদম কুঁকড়ে যাওয়া হাত। সেই হাত ধরে তুলল এক কঙ্কালাকৃতি শরীর—যার নাম করালীনাথ।

তার চোখে অন্ধকার, কপালে আগুনের রেখা।

আর সে বলল—

“শেষতন্ত্র শুরু হোক।”

শেষতন্ত্র

করালীনাথ উঠে দাঁড়াল। তার শরীরটা যেন ধোঁয়া আর হাড়ের গাঁথুনি। তবু তার প্রতিটা নড়াচড়া শূন্যতাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। মেঝেতে আঁকা মণ্ডলের লাল রেখাগুলো জ্বলে উঠল আগুনে।

দিব্যজিৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান মাঝের এক অদ্ভুত স্তরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে মন্ত্র চলছেই, অথচ সে জানে না সেই ভাষা কোথা থেকে এল, কে তাকে শেখাল। তার দুই চোখ দপদপ করছে, যেন ভেতর থেকে কোনো আলোর তরঙ্গ বেরিয়ে আসতে চাইছে।

করালীনাথ বলল—

“তুই আমার উত্তরাধিকার। তোর শরীরেই বাঁচব আমি, নতুন যুগের তন্ত্রচক্রে।”

একটানা ঘণ্টাধ্বনি যেন মাথার মধ্যে গাঁজা আর আগুনের মতো বাজতে থাকল। চারপাশে দাঁড়ানো ছায়াগুলোর গলা থেকে এবার একসঙ্গে শব্দ বেরোল—

“তন্ত্রের নবজন্ম… রক্তে, ছায়ায়, ত্যাগে!”

দিব্যজিতের পায়ের নিচে মাটি আলগা হয়ে এলো। সে যেন কোনো পাতাল তলে নামছে, এক অদৃশ্য শক্তির টানে।

সেই সময় আচমকা কিছু একটা ভেঙে পড়ার শব্দ। মন্দিরের এক প্রাচীন খণ্ড ভেঙে গেল। সেই ফাটল দিয়ে ঢুকল এক উজ্জ্বল আলো—সন্ধ্যার শেষ সূর্যের রশ্মি।

আর সেই আলো পড়ে গেল দিব্যজিতের গলার লকেটের ওপর।

চমৎকার কিছু ঘটল।

লকেটটা গরম হয়ে উঠল, আর করালীনাথ হঠাৎই কেঁপে উঠল। সে পেছনে সরে গেল, যেন কোনো অদৃশ্য আগুন তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে।

দিব্যজিৎ হাঁপাতে হাঁপাতে নিজেকে শক্ত করে বলল—

“তুই পুরনো… তোকে এখানেই শেষ হতে হবে।”

তার মুখে ফের মন্ত্র এল, কিন্তু এবার নিজে বলছে, জেনে বলছে—

“অগ্নিমণ্ডলে বিলয় দানব, সর্বতান্ত্রিকে সংহার দৃষ্ট।”

মন্দির কাঁপতে লাগল। ছায়ারা একে একে ভেঙে পড়ে গেলো মাটিতে—ধুলো হয়ে গেল।

করালীনাথ গর্জে উঠল—

“আমার অন্ত নেই! আমি তন্ত্র, আমি ছায়া! আমি আবার আসব!”

সে ফাটলে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার ঢেউয়ের মতো।

মণ্ডলের রেখা নিভে গেল, বাতাস স্তব্ধ। মন্দির ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো।

দিব্যজিৎ ধপ করে বসে পড়ল। চোখে জল, গলায় রক্ত, কপালে মাটি লেগে আছে।

তার সামনে পড়ে আছে সেই পুরনো টেপরেকর্ডার। আর সেই রেকর্ডারে শুধু একটিই শব্দ বাজছে আবার আরেকবার—

“…শেষতন্ত্র শুরু হোক…”

তান্ত্রিকের চোখ

সকাল হতে না হতেই চন্দ্রপুরের মানুষজন ভয়ে-আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিল। গ্রামের দিকে দেখা গেল বাঁশবনের পাশের আকাশ কালো, অথচ বাকি গ্রামে রোদ। পুরুত নারায়ণ ঠাকুর ঘুম থেকে উঠে কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন—

“কেউ ওখানে পা দিয়েছে। আগুন জ্বলবে। কারও না কারও আত্মা পোড়বে।”

এদিকে দিব্যজিৎ জেগে উঠলেন মন্দিরের ভাঙা সিঁড়ির পাশে। শরীর রক্তাক্ত, কিন্তু বেঁচে আছেন। সারা রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যেন স্বপ্ন—তবুও সমস্ত মণ্ডল, প্রদীপ, করালীনাথের সেই দৃষ্টি সব ছিল সত্য।

তার হাতে এখনো ধরা সেই ছোট লকেট, আর তার ভেতর এক চুল্লির মতো গরম ছাই জমে আছে। দিব্যজিৎ জানেন, এটা স্রেফ রুপোর গয়না নয়—এটা ছিল তার রক্ষা।

মন্দিরের ভিতর থেকে এখন আর কোনো আওয়াজ নেই, নেই কোনো ছায়া। সব যেন নিঃশেষিত। তিনি ধীরে ধীরে বাইরে এলেন। বাঁশবন পেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় যখন পৌঁছলেন, তখন লোকে চমকে তাকালো।

“সে ফিরেছে… কিন্তু সে একা নয়…”

নারায়ণ ঠাকুর ছুটে এলেন। কপালে জল ছিটিয়ে, গলায় তুলসীদল দিয়ে বললেন, “তোকে তন্ত্র ছেড়ে দেয়নি দিব্যজিৎ। তোকে ধরে রেখেছে।”

“আমি জানি,” দিব্যজিৎ শান্ত গলায় বললেন। “আমি যেটা দেখেছি, সেটা গবেষণার নোটে লেখা যাবে না। আমি সেটা নিয়েই চলব—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।”

তিনি আর ফিরে গেলেন না কলকাতায়। রয়ে গেলেন চন্দ্রপুরেই, গ্রামের বাইরে এক ছোট কুঁড়েঘরে। দিনের আলোয় তিনি চাষ করতেন, বই পড়তেন। কিন্তু রাত হলেই—তার চোখে এসে যেত লাল টকটকে ছায়া।

আর ঠিক রাত বারোটায়, ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি জ্বালিয়ে দিতেন পাঁচটা প্রদীপ। তারপর ছায়ায় ছায়ায় আওড়াতেন সেই পুরনো মন্ত্র—

“রক্তে জন্ম, ছায়ায় বিলয়…”

শেষ